個人情報保護規制の今後の見通しと、企業が取るべきアクション

企業が広告を通じて本当に伝えたいメッセージは何かを起点に、その企業の存在意義を考え直すタイミングが来た。インターネットの普及以降、拡大を続けてきたデジタルマーケティングは、いま分岐点に立っている。クッキーに代表される、個人に紐づくデータ(以下、パーソナルデータという)の取得や利用に、技術上及び法規制上の制限が生じるためだ。この変化は、デジタルマーケティングを手がけるすべての企業に大きな判断を迫っている。

パーソナルデータに対する人権意識の高まり

ユーザーが自社のサイトでチェックしていた商品を、他社のサイトでも広告として掲示し購入を促す。また、ユーザーの検索履歴や位置情報を元に自社のサービスを提案する。デジタルマーケティングでは当たり前に使われているこれらの手法が、今までのようには使えなくなる日が迫っている。

アップルはすでに2020年3月に、同社のブラウザ『Safari』でサードパーティクッキーの利用を禁止しており、グーグルも2023年に同社のブラウザ『Chrome』でこれに追随する見込みになっているからだ。

そもそも、クッキーとは、自社のサイトを閲覧しているブラウザを特定する技術であり、このうち、サードパーティークッキーは、そのサイトの運営者以外の第三者が発行したクッキーを指す。

デジタルマーケティングを手がける企業は、ファーストパーティクッキーと呼ばれる自社で発行したクッキーと、複数のサードパーティクッキーを組み合わせることで、ユーザー一人ひとりをより深く理解しようとしてきた。しかし、その手法が使えなくなるのだ。

アップルやグーグルが、自社の自由度を下げるかのような変更を決断した背景には、特に欧州で、米国籍プラットフォーマーへの不信感が高まっていることがある。GAFAのような巨大プラットフォーマーは確かに生活を便利にしてくれたが、ユーザーは、プラットフォーマーがパーソナルデータを寡占的に取得、利用して収益を上げていることを快く思っていない。以前から欧州は人権意識の高い地域だったが、プラットフォーマーの台頭は「私のデータは私のもの」「デジタル化された個人情報は人権の一部」という考え方を広く深く定着させた。

企業に求められる「倫理的な姿勢」

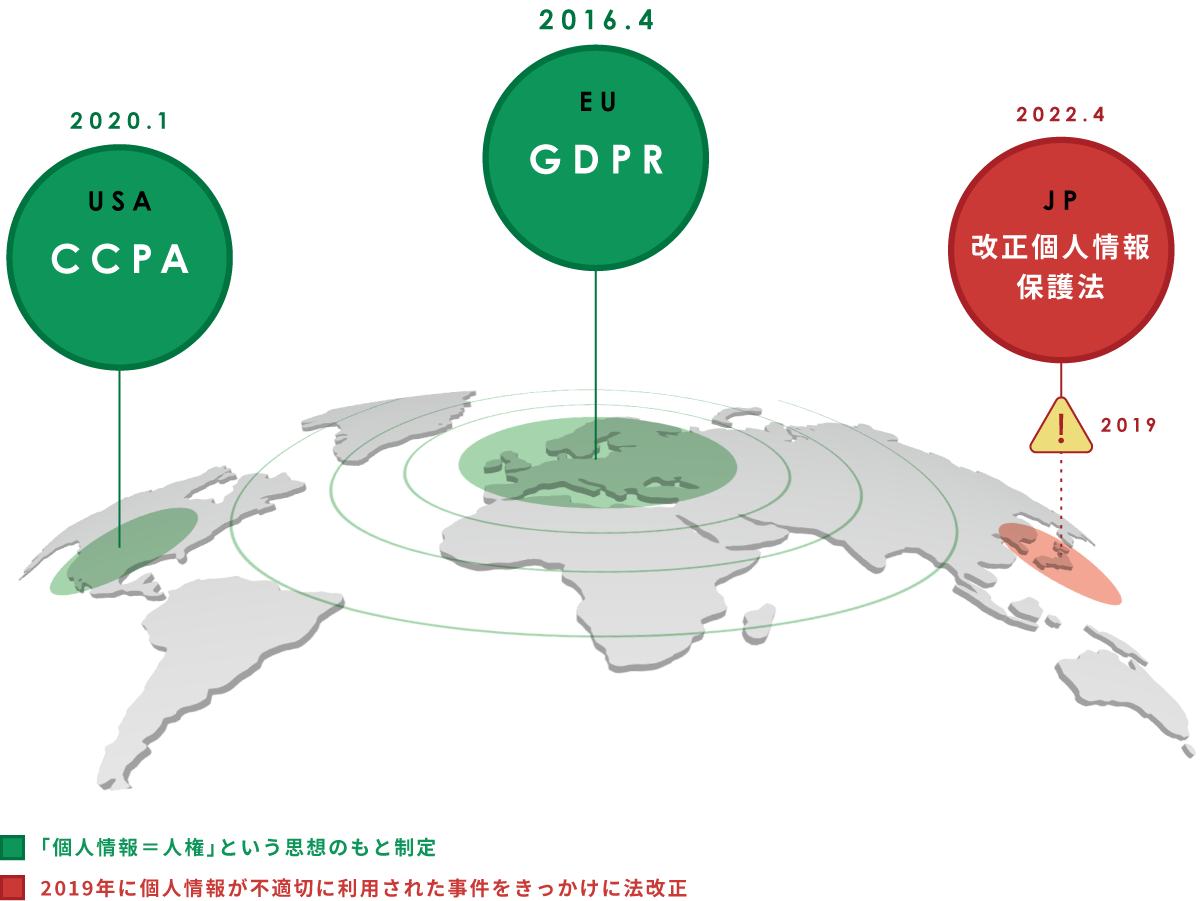

こうしたユーザーの意識の変化に合わせて、各国の法規制も変化してきた。個人情報の取り扱いに関するルールは、年々厳格化の一途をたどっている。

顕著なのは欧州でのケースだ。2018年、EUでは一般データ保護規則(GDPR)が施行された。これは、1995年に施行されたEUデータ保護指令(クッキー指令)の特別法として制定され、パーソナルデータやプライバシーの保護をより厳格にするものだ。同様の動きはアメリカでも起きている。シリコンバレーのあるカリフォルニア州では、2020年にカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)が施行された。

日本でも、改正個人情報保護法が22年4月に施行される。施行後は、氏名や住所といった個人情報に加え、クッキーや検索履歴、位置情報など、それ単体では個人と紐づかない情報を個人と紐づけて利用する場合に規制の対象となる。

個人の権利保護が強化されるのはGDPRやCCPAと同様だが、日本では法改正の発端となる事件があった。2019年に、個人ユーザーと企業のマッチングを行う事業者が、ユーザーの許諾を得ることなく、自社で取得したクッキーや閲覧履歴などから独自に算出したスコアを企業側に提供していたのだ。提供した事業者側ではそのスコアから個人を特定できない仕様になっていたが、提供を受けた事業者側では、技術的に容易に個人を特定できる仕組みになっていた。このため、違法ではないものの、法の趣意から逸脱した不適切なサービスと見なされ、提供した事業者側は内閣府の個人情報保護委員会から勧告を受けた。

欧米ほど人権への意識が高いわけではないとされる日本でも、このようなデータの利用は、多くのユーザーに、自分のデータや履歴が思わぬ形で使われかねないという“気持ち悪さ”を抱かせた。個人情報保護法は、こうしたユーザーの心境に鑑みて、企業の行き過ぎを規制することを大きな目的として改正された。

どのような利用の仕方ならユーザーは許容し、どこからを許容しないかは明確ではない。物差しはあるが目盛りがないようなものだ。炎上は、企業が考えているよりも手前の段階で、そして思わぬ形で発生する。

ポストクッキーには、抜け道探しより「パーソナルデータを使わない」選択肢

法規制やプラットフォーマー、ユーザーの変化を受け、これまでビジネスにパーソナルデータを利用してきた企業は、その扱い方を考え直す必要がある。

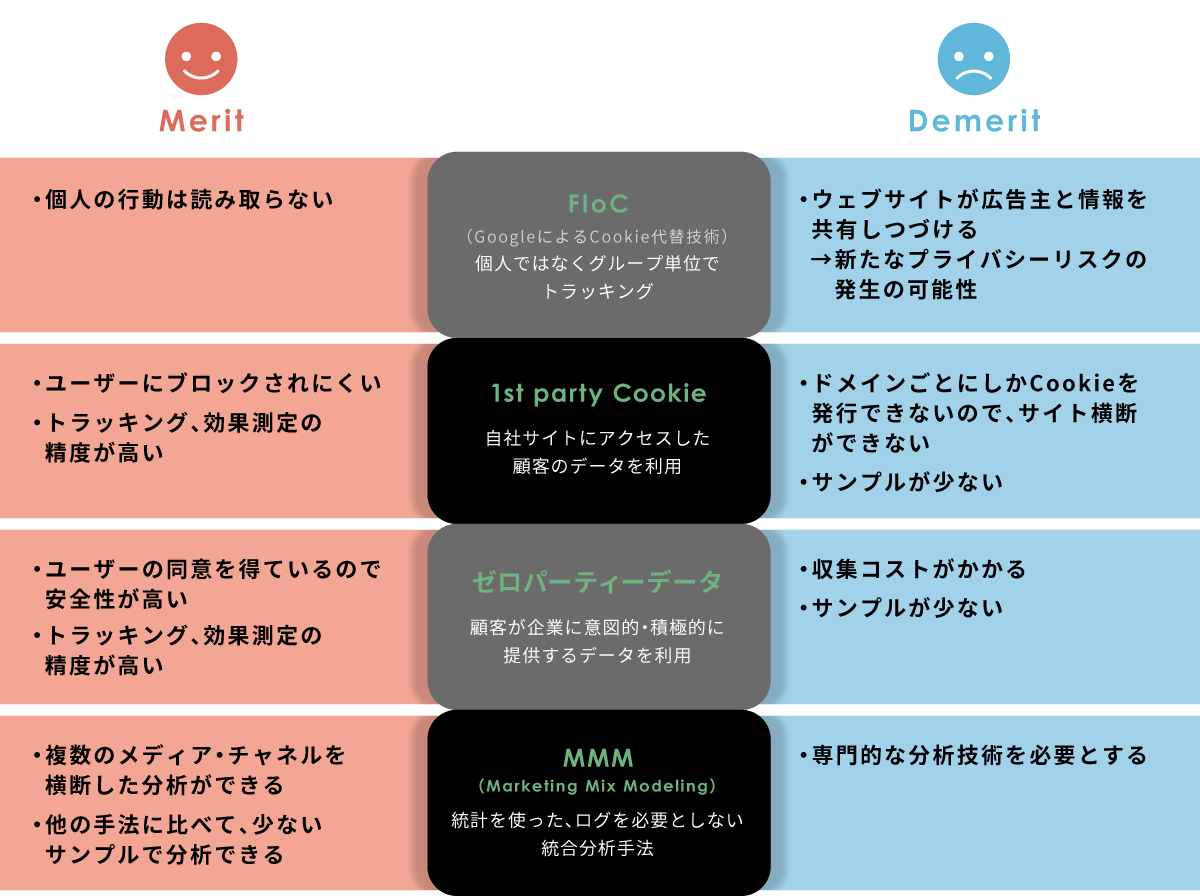

まず、第三者から譲り受けたクッキーは、グーグル、アップルの動向により有用性が落ちると見られている。クッキーを使ったマーケティングを続けるのであれば、ルール上、取得と利用の許可をユーザーから得る必要がある。

また、許諾を得るにあたっても注意が必要だ。ユーザーにわかりにくい方法で許諾を得た場合、法律違反でなくても、その姿勢が批難されることもあるからだ。さらに、欧米に追随する形で、今後日本でも、クッキーなど個人にまつわるデータ利用への規制が強まっていく可能性がある。

クッキーを使う代わりに、グーグルが新たに開発したFLoCを採用するという選択肢もある。この場合、ターゲティングの対象は、ユーザー個人ではなく、オンライン上でよく似た行動をとっているユーザー群となる。しかし、個人を特定しない技術なので、これまでのような精度ではターゲティングができなくなることが予想される。さらに、いずれはこのFLoCも、法規制やグーグルによる自主規制の対象となる可能性が高い。巨大プラットフォーマーがパーソナルデータを囲い込んでいるという構図は変わらず、「特定のユーザー群に所属することを示すデータも人権の一部だ」と解釈が拡大する可能性があるからだ。企業側は、パーソナルデータを利用し続ける限り、常に法規制やプラットフォーマー、ユーザーの変化に追随し続けるという構図から抜け出せない。

このいたちごっこに終止符を打つには、パーソナルデータを使わないという決断を下すことだ。たとえば、マーケティング・ミックス・モデリング(MMM)と呼ばれる統計学的分析を採用するという選択がある。MMMは、パーソナルデータも大量のサンプルデータも必要とせず、テレビCMや交通広告など、複数のメディアやチャネルを横断して分析できる手法だ。70年代から海外の企業が導入しており、実績も十分にある。このMMMにシフトすれば、プラットフォーマーやルールの変更に過敏になる必要がないし、対応し損ねた場合のペナルティや対応に苦心する必要もないし、そもそも、ユーザーからも不信感を抱かれる心配がない。プラットフォーマーの手のひらの上からも脱出をはかれる。多少難解でも、長い目で見れば堅実でかつクリーンなのだ。パーソナルデータ頼みのデジタルマーケティングからの離脱は、着手が早ければ早いほど、スムーズかつ低コストに進められる。

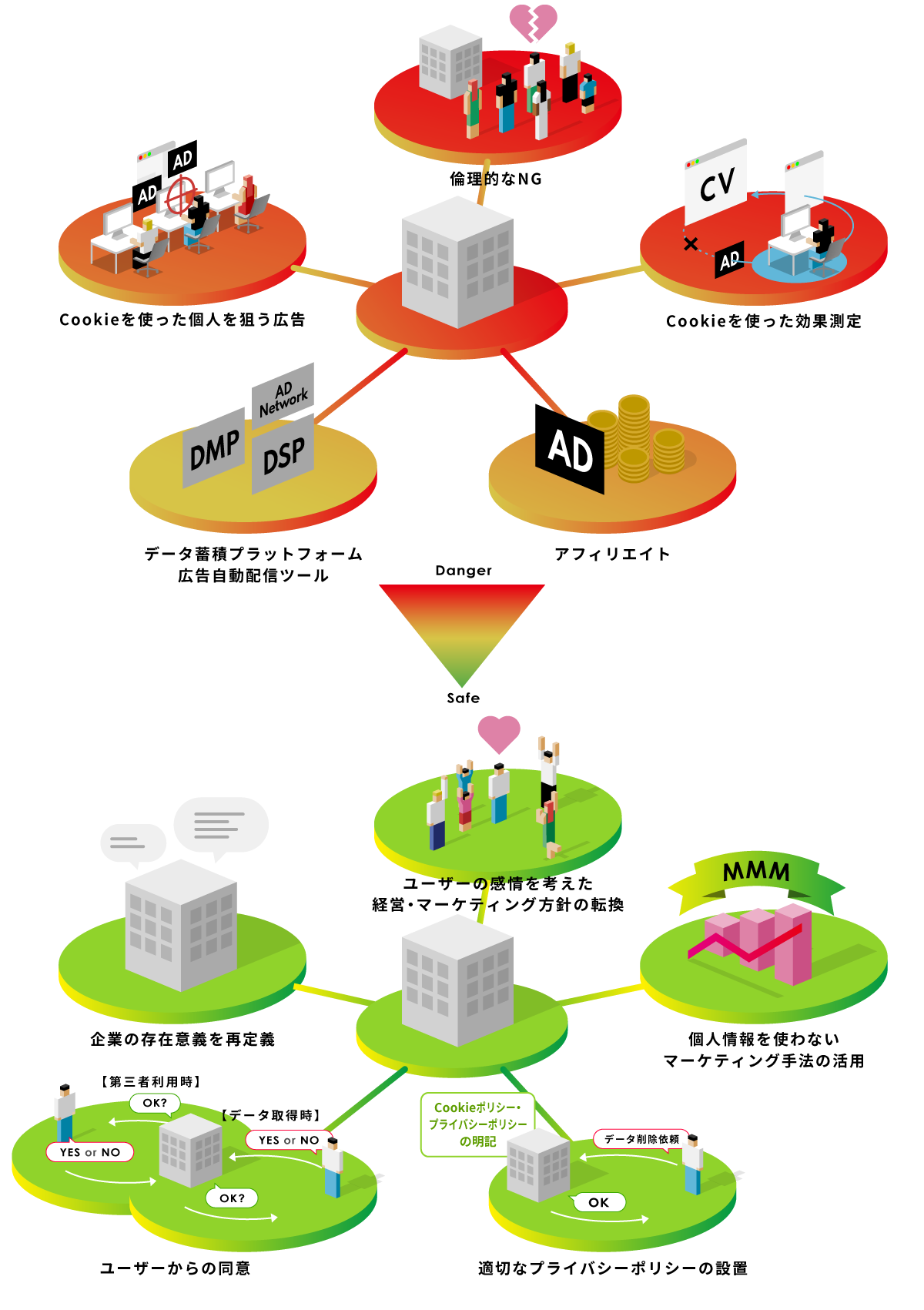

クッキー問題は、マーケティングの課題ではなく経営課題

これまでのデジタルマーケティングは、パーソナルデータを入手し、それをよりどころとしてオンラインでユーザーを追いかけ回してきた。オフラインマーケティングでは難しかったワン・トゥ・ワン・マーケティングを可能にする場が、オンラインだったのだ。

目の前の一人のユーザーの動きが数値化され手に取るようにわかってしまうが故に、対処的なテクニックが磨かれてきた側面がある。実際にそれが功を奏し、購買に結びついたこともあるだろう。しかし、その成功は極めて局所的なものだ。そのユーザーはもしかするとそこまでしつこく追いかけ回さなくても購入していたかもしれないし、ほかのユーザーは追いかけ回されることに辟易し、追いかけまわす企業に対してネガティブなイメージを抱き、離れていったかもしれない。ワン・トゥ・ワンのデジタルマーケティングが、大局的に見たときにも最適なマーケティング手法なのかは、改めて評価し直す必要がある。

そもそもマーケティングとは、何かを買ってもらうためのものではない。それに触れた人の心を動かし、新しいものの発見を促すものだ。その発見が、すぐに購買に結びつくこともあれば、結びつかないこともある。しかし、そうした揺らぎを包含し、人の心を動かそうとする試みを積み重ねることが本来のマーケティングではないだろうか。広告は、ただの押し売りではないはずだ。

アップルやグーグルの方針転換や相次ぐ法改正は、一見すれば、デジタルマーケティングの自由度を著しく下げるものだ。しかし、見方を変えれば行き過ぎたターゲティングからの脱却を図り、企業が広告を通じて本当に伝えたいメッセージは何かを起点に、その企業の存在意義を考え直すきっかけにもなる。

したがって、この問題は、マーケティング部門の課題ではなく経営課題だ。真摯に向き合う企業だけがユーザーに“気持ち悪さ”を抱かせず、長く支持され、生き残っていける。裏を返せば、そうした視点を持てない企業は市場からの退場を余儀なくされるだろう。

[デザイン]田中暢

[企画・編集]川畑夕子(XICA)