マーケターのための仮説思考入門:実務で使いこなし、成果を出すための基本と実践

「データはあるが、使いこなせていない」「分析しても、次に何をすべきかが見えてこない」 ――結果として、「データ迷子」や「分析疲れ」が起きてしまう。そんな状況に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

こうした多くのマーケターが一度は直面するこの壁を乗り越える鍵の一つが、“仮説思考”です。この記事では、データ分析スキルを磨く上で欠かせない仮説の立て方と、その検証プロセスをわかりやすく解説します。単なる分析にとどまらず、企画立案から施策の実行、振り返りまでを“仮説思考”をもとに一貫して進めることで、意思決定のスピードと精度を高めていきましょう。

本記事の資料版をダウンロードしたい方はこちら。

仮説思考が根付いているかの診断表

まずは、自分自身や組織全体に仮説思考がどれだけ根付いているかを確認してみてください。もし当てはまる項目が少ない場合は、仮説思考が十分に実践されていない可能性があります。改善の余地があるポイントを見つけるきっかけとしてご活用ください。

| □ | データ分析の前に「何を知りたいか」という問いを明確にしている |

| □ | 会議の議題に「検証すべき仮説」が明示されている |

| □ | 仮説の段階でも、安心して意見を出し合える環境がある |

| □ | 1つの現象に対して、複数の仮説を検討する習慣がある |

| □ | データを見て「なぜこの結果になったのか?」「どうすれば改善できるのか?」と自問している |

| □ | 仮説が外れた場合でも、そこから学びを得られている |

| □ | 施策の企画書・提案書に「この施策で検証したい仮説」を含めている |

| □ | 施策の結果から得られた学びを、次の施策に活かすプロセスが整備されている |

| □ | 仮説検証の成功事例が組織内で共有されている |

仮説思考とは何か?なぜデータ分析に必要なのか?

仮説思考とは

仮説思考とは、「まだわからないことに対して、自分なりの答え(仮の見立て)を先に描き、その正しさを確かめながら進める」思考法です。言葉で説明すると難しく聞こえますが、私たちは日常生活でも無意識のうちに、その“入り口”にあたる行動をよくしています。

たとえば、カフェで席を選ぶとき、無意識に「窓際ならゆったりできそう」「入口付近は騒がしいかも」といった“予想”を立てて行動を決めることがあります。これは、仮説を立てて選択するという思考の出発点であり、実際に座ってみて、「静かだった」「思ったより落ち着かなかった」などと経験を通じて確かめるところまで進めば、それは立派な仮説思考のプロセスになります。

マーケティングでも同じように、仮説を立てて検証することで、なんとなくの分析ではなく、狙いを持ってデータを読み解き、意思決定につなげることができるようになります。つまり、データに振り回されず、「どの数字を見て、何を判断し、どう動くか」方向性を持って分析を進めることが可能になります。

仮説がないことで失敗するデータ分析

自社ECサイトのデータ分析に取り組む、A社とB社のケースをご紹介します。

A社のマーケティングチームは、ECサイトにおける膨大なデータを前に、とりあえずすべての指標を見ることから始めました。3週間かけて様々な角度からデータを分析しましたが、「離脱率が高い」「リピート率が低い」など当たり前の事実を羅列するだけの報告書になり、その先の具体的なアクションに結びつかない結果となりました。

一方、B社のマーケティングチームは、「新規顧客が購入を完了する前に離脱しているが、購入に必要な会員登録がハードルとなり、登録手前で離脱しているのではないか」という仮説を立て、購入フローの各ステップでの離脱率に焦点を当てた分析を実施しました。

その結果、会員登録より前にある配送料が表示されるタイミングで離脱が急増していることを発見し、配送料の表示方法を見直すという次のアクションにつなげることができました。このように、仮説をもとに分析の焦点を絞ったことで、無駄な検証を省き、短期間で的確な対応が可能になりました。

仮説を立てることで得られる5つのメリット

このように、マーケティングにおいてデータ分析を行う前に仮説を立てることは、意思決定の質とスピードを高める上で極めて重要です。他にも以下のようなメリットが挙げられます。

1. 問題発見の早期化につながる

明確な仮説に沿ってデータを分析することで、想定していた問題だけでなく、関連する新たな問題点にも気づきやすくなります。これにより、問題の早期発見と迅速な対応が可能になり、競争力の維持・強化にもつながります。

2. 収集・分析すべきデータが明確になる

現代のマーケティングでは扱うデータ量が膨大です。しかし、仮説があることで「何のために、どのようなデータが必要か」が明確になり、無駄のない効率的なデータ収集と分析が可能になります。

3. 数字に意味を与える

仮説は「なぜこの数字が出たのか」「マーケティングの目的と照らしあわせた際に、この結果をどう捉えるべきか」という解釈を助けてくれます。単なる数字の羅列で終わることなく、戦略的な示唆を導くことができます。

4. 分析結果の説得力が高まる

仮説に基づいて設計された分析は、「問い」「分析」「結論」が一貫しているため、関係者への説明や意思決定の裏付けとしても強い説得力を持ちます。

5.チームの共通言語になる

マーケティングに関わるメンバーが同じ仮説を共有することで、データの見方や課題認識が一致し、効率的なコミュニケーションが可能になります。これにより、意思決定や施策のすり合わせがスムーズになり、チーム全体の動きを加速させます。

マーケティングにおける2種類の仮説

“なぜ起きたか”と“どう動くか”を分けて考える

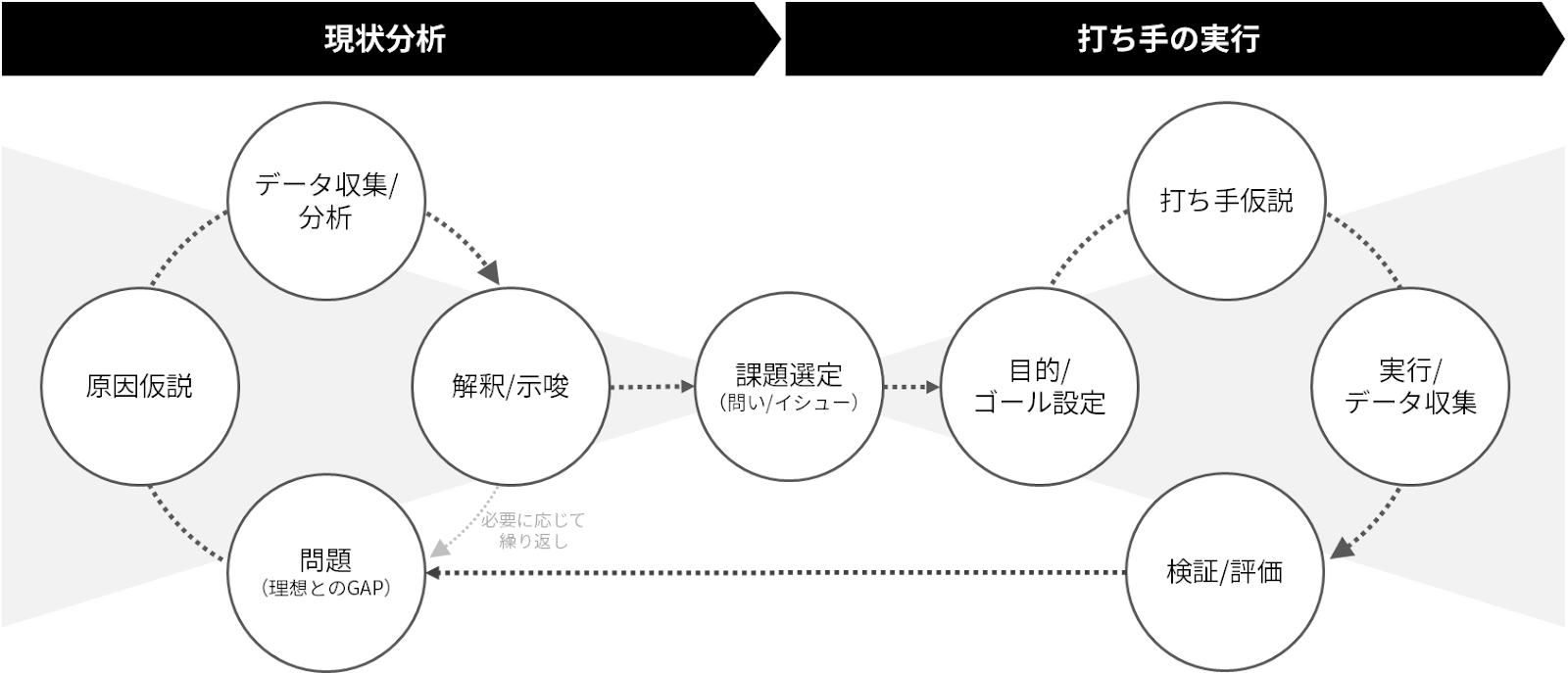

マーケティングにおける仮説は、大きくは次の2種類、「原因仮説」と「打ち手仮説」に分類されます。それぞれ、分析のステップや目的に応じて使い分けられます。

原因仮説とは、マーケティング活動の結果として現れている「症状(例:売上の減少、指名検索数の低下、CV率の悪化など)」に対して、その背景にある本質的な原因を仮説として立てるものです。

たとえば、「検索広告の出稿単価が高騰したのは、競合が入札を強化しているからでは?」「店頭来店数が減ったのは、テレビCMの出稿量が減少したからでは?」といった具合に、現象に対する“なぜ”を問うことがこの仮説の役割です。現状分析や課題整理のフェーズで活用されます。

一方で、打ち手仮説は施策の立案・実行フェーズにおいて重要で、設定した目標を達成するためにどのような打ち手が有効かを仮説として立てます。

たとえば、「ブランド認知の向上には、テレビCMのGRPを週ごとに一定以上確保する必要があるのでは?」「顧客数を増やすには、キャンペーンの訴求軸を変えるべきでは?」というように、「どうすれば目標に到達できるか?」を考えるための出発点になるのが打ち手仮説です。

マーケターの“原因仮説力”と“打ち手仮説力”を鍛える2つの視点

それぞれの仮説を質の高いものにするためには、単なる思いつきではなく、体系的なアプローチが必要です。

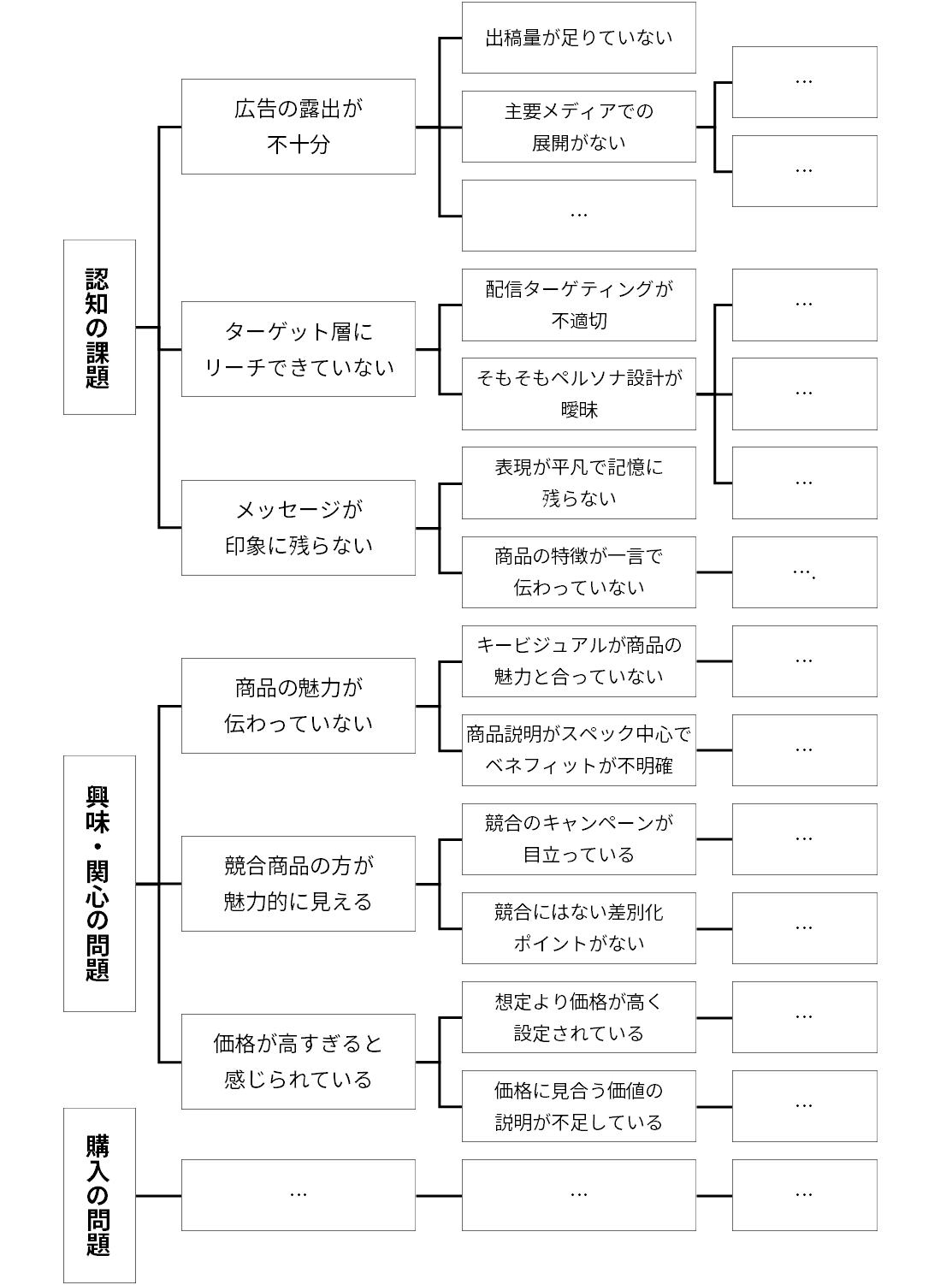

原因仮説:仮説ツリーを作成する

複雑な問題を解決するためには、原因を1つずつ整理して考える必要があります。その際に有効なのが「仮説ツリー」です。これは、問題を階層的に分解し、各レベルで考えられる原因仮説を構造的に整理する方法です。

たとえば、「なぜ新商品の売上が伸びないのか?」という問題に対しては、以下のように分解することが可能です。

このように問題を構造化することで、検証すべき真の仮説が明確になり、効率的な検証が可能になります。

打ち手仮説:因果関係やメカニズムを常に考える

優れた打ち手仮説を生み出す重要なアプローチは、「何をするとどうなるのか?」という因果関係(メカニズム)を常に意識することです。単に「テレビCMを放映すれば認知が高まる」といった表面的な仮説ではなく、以下のような行動から成果までの因果の流れをあらかじめ描いておくことが大切です。

テレビCMを放映する

↓

ターゲット層にブランド認知が形成される

↓

店頭で商品を見たときに親近感が生まれる

↓

他社商品より手に取られる確率が高まる

↓

試しに購入される機会が増加する

↓

商品満足度が高ければリピートにつながる

このように、因果の流れを事前に描くことで、「どこに問題が発生する可能性があるか(ボトルネック)」「どの指標を追うべきか(KPI)」「どのタイミングで効果が現れるか(時間軸)」などがあらかじめ把握でき、打ち手の設計や評価がよりスムーズになります。

例として、新商品発表イベントのケースを考えてみましょう。仮に「メディア露出は得られたが取扱店舗数が増えない」という結果になったとします。

このようなケースにおいては、「露出が得られたのに導入が進まない理由は何か?」を深掘りする必要があります。仮説の一つは、「バイヤーが商品に対する信頼や専門性を十分に感じられていない」というものです。この場合、単なる広告露出や一般メディアへの掲載ではなく、業界関係者が重視する情報源(例:専門誌や業界イベント)を通じて、商品の信頼性・専門性を訴求することが打ち手の候補となります。

こうした場での第三者評価や露出が、流通バイヤーにとって「導入判断の後押し」となり、結果として取扱店舗数の増加につながるという仮説が立てられます。

業界関係者向けの発表会を実施する

↓

業界紙・専門メディアで取り上げられる

↓

業界内での認知、商品の専門性と信頼性が確立される

↓

流通バイヤーの関心が高まる

または、懸念(=商品を導入するリスク)が解消される

↓

取扱店舗数が増加する

↓

消費者の購入機会が拡大する

また、これらの仮説を1つずつ検証していくことで、自身や組織全体の知見を深め、環境の変化にも柔軟に対応できる持続的な成長へとつながります。単なる施策の実行に終わらず、継続的に学び成長するマーケティング活動へと進化していくのです。

仮説思考を実務で使いこなすステップ

仮説思考を効果的に活用するためには、段階的にスキルを身につけていくことが重要です。ここでは、仮説思考を実務で使いこなすための具体的な4つのステップをご紹介します。

STEP1:問いを立てる

良い仮説は良い問いから生まれます。問いを立てるための効果的な方法の1つが「なぜ?」を5回繰り返すトヨタ生産方式で知られるテクニックです。現れている兆候に対して「なぜ?」と問い、その答えに対してさらに「なぜ?」と問うことを5回繰り返すことで、問題の根本原因に迫ります。

以下の例では、顧客満足度低下の根本原因が「非効率なシステム」にあることがわかります。表面的な対症療法(スタッフの増員など)ではなく、根本的な解決策(システム改善)に焦点を当てることができます。

<顧客満足度が低下している理由の問い>

- なぜ顧客満足度が低下しているのか? → サポート対応が遅いから

- なぜサポート対応が遅いのか? → サポートスタッフが不足しているから

- なぜスタッフが不足しているのか? → 離職率が高いから

- なぜ離職率が高いのか? → 業務負荷が高すぎるから

- なぜ業務負荷が高いのか? → システムが非効率で手作業が多いから

STEP2:仮説を構築する

問いが明確になったら、次は具体的な仮説を検討します。実務で役立つ「良い仮説の条件」は以下の通りです。

<良い仮説の条件>

- 具体的である:仮説の内容が曖昧でなく、行動や効果が明確であること

- 検証可能である:データや実験により、客観的に検証できること

- 反証可能である:結果が仮説と異なった場合に、「間違いだった」と判断できる内容になっていること

- 実現性がある:リソースや制約を考慮し、現実的な範囲で取り組める内容であること

- 意思決定につながる:検証結果に応じた具体的なアクションにつながる判断材料になること

また、1つの問題に対して、複数の仮説を検討することが重要です。たとえば、「ウェブサイトの直帰率が高い」という問題に対して、「ランディングページの読み込み速度が遅いため」「見出しがユーザーの検索意図と合っていないため」「モバイル表示が最適化されていないため」など、複数の仮説を同時に検討します。これにより、一面的な見方に陥るリスクを減らすことが可能になります。

STEP3:検証方法を設計する

仮説を立てたら、いよいよそれを「どう確かめるか?」を考えるフェーズです。ここを曖昧にしたまま分析を始めてしまうと、仮説を検証するはずだった分析が、逆に迷走の原因になってしまいます。検証方法の設計とは、「どのデータを、どのような切り口で、どう比較すれば仮説が確かめられるのか?」を事前に設計することです。

たとえば、次のような観点で検証設計を進めましょう。

1. 検証に必要なデータと指標を整理する

どの指標を、どの期間で、どの粒度で見るべきかを明確にしましょう。そのためには、必要なデータソース(例:Web解析、広告出稿量、売上データなど)を特定することが不可欠です。また、仮説のタイプ(原因仮説 or 打ち手仮説)に応じて、見るべき指標や集計単位も変わってくるため、仮説に合わせた適切なデータ収集や指標の設計が分析精度を高める鍵となります。

2. 比較・分析の軸を決める

「Before/After」や「施策あり/なし」のような比較軸、「顧客セグメント別」「チャネル別」といった切り口など、どのような分け方をするかも検討します。比較軸が不明確だと、分析をしても結果が何を意味しているのかわからなくなるリスクがあります。

3. スモールスタートで進める

完璧な検証を目指すと、分析設計だけで何週間もかかってしまう可能性があります。重要なのは、「まずはざっくり確認できる最小限の分析」からスタートし、結果を見ながら再度仮説を更新していくことです。最初の一歩は、完璧な分析や答えを出すことではなく、あくまで“仮説を前に進める”ためのプロトタイプで十分なのです。

STEP4:結果を解釈し次の行動を決める

検証結果が出たら、それを正しく解釈し、次の行動につなげることが重要です。以下のポイントを意識しましょう。

1. データの文脈を考慮する

季節性や外部要因(例:競合の動き、市場環境の変化など)を考慮して解釈する。

2. 統計的有意性を確認する

結果が偶然ではなく、信頼できるものかを確認する。

3. 次のアクションを明確にする

仮説が支持された場合は、施策の展開やスケールアップを検討し、仮説が否定された場合は、仮説の見直しや新たな仮説を立案し検証を進める。

4. 定性的データも使って裏付けを取る

お客様インタビューや営業現場の声といった定性情報も用いて仮説を補強することもできる。

ワークシート:自社の課題に仮説思考を適用する

ここまでお読みいただき「なるほど」と思っても、実際に行動しなければ仮説思考は身につきません。以下のテンプレートを活用し、自社の課題に仮説思考を当てはめてみましょう。

- 解決したい課題:___________________________

- 考えられる原因(複数可):_______________________

- 優先して検証したい仮説:_______________________

- 検証方法:______________________________

- 必要なデータ:____________________________

- 仮説が支持された場合のアクション:___________________

- 仮説が否定された場合のアクション:___________________

ありがちな仮説思考の失敗とその対策

仮説思考は強力な武器ですが、正しく使わなければかえって自分の視野を狭めてしまうこともあります。よくあるのが「仮説に固執しすぎる」例です。

仮説を持つことは重要ですが、一度立てた仮説に執着しすぎると、客観的なデータや現場の声を無視してしまう危険があります。

たとえば、以下のような姿勢は分析のバイアスを生み、誤った意思決定に直結します。

- 「これが絶対に原因だ」と決めつけて、他の要因を無視してしまう

- 仮説に合わないデータを「例外」と片づけてしまう

対策として、以下が考えられます。仮説はあくまで道具です。道具に使われるのではなく、道具を使いこなすという姿勢を忘れないことが大切です。

仮説は「仮」のものであると意識する

確定した事実ではないことを念頭に置き、検証を通じて真偽を確かめてみる

意図的に反証を探す

この仮説が間違っているとしたら、どのようなデータや結果が出るかを考えてみる

おわりに:「問い続けること」が、最強の武器になる

データに向き合う力を高める鍵は、「仮説思考」を味方につけることです。仮説思考は、特別な才能ではありません。思いつきではなく、「問いを持ち続ける習慣」 を身につけることで誰でも確実に鍛えられ、そして、マーケティングにおける意思決定力をさらに強化することができるようになります。

とはいえ、実際に仮説を立て、検証するための適切なデータの選定と分析手法を実施し、具体的なアクションにつなげるには、専門的な視点や実践的な伴走が必要な場面もあるはずです。

仮説思考を武器に、データドリブンなマーケティングを実現するために支援が必要な場合は、ぜひサイカまでご相談ください。私たちは、10年以上にわたり、大手企業を中心にを支援してきた実績をもとに、伴走しながら分析と示唆を提供し、マーケターの意思決定を支えます。