今日から使える、“データ分析に迷わない”ための5ステップ

目次

「分析しているのに、なぜ成果につながらないのか?」

今やほとんどのマーケターが、日々多くのデータを分析しています。しかし、「レポートは作っているが、具体的なアクションに結びつかない」「分析しているつもりだが、単なる事実の報告だけで終わってしまう」というように“分析できている実感がない”と感じることも多いのではないでしょうか。

こうした悩みの正体は、分析手法やツール、スキルの問題ではなく、思考の順序や姿勢、つまり「データとの向き合い方」にあるかもしれません。

そこで本記事では、分析の前提として大切な「データとの向き合い方」を5つのステップに分けて整理しました。どんなに優れた分析手法やツールも、分析の土台となる進め方や型がしっかりしていなければ、結果を活かしきることはできません。しかし、これからご紹介する5つのステップは、マーケティングの現場において誰でもすぐに実践できる、シンプルかつ本質的なものです。このステップを意識することで、意思決定や改善につながる分析をする力を身につけていきましょう。

分析の土台となるデータとの向き合い方

以下は、“やったつもり”で終わってしまいがちな分析から、“使える”分析に変えるための5つのステップです。このプロセスに沿って順序立てて考えていくことで、これまで感じていた分析への漠然とした迷いがクリアになり、成果につながる分析ができるようになります。

- Step1:データを並べてみる

- Step2:違和感や気づきを言葉にする

- Step3:背景を調べてみる

- Step4:仮説を立てる

- Step5:仮説に対して適切な手法を選び、検証する

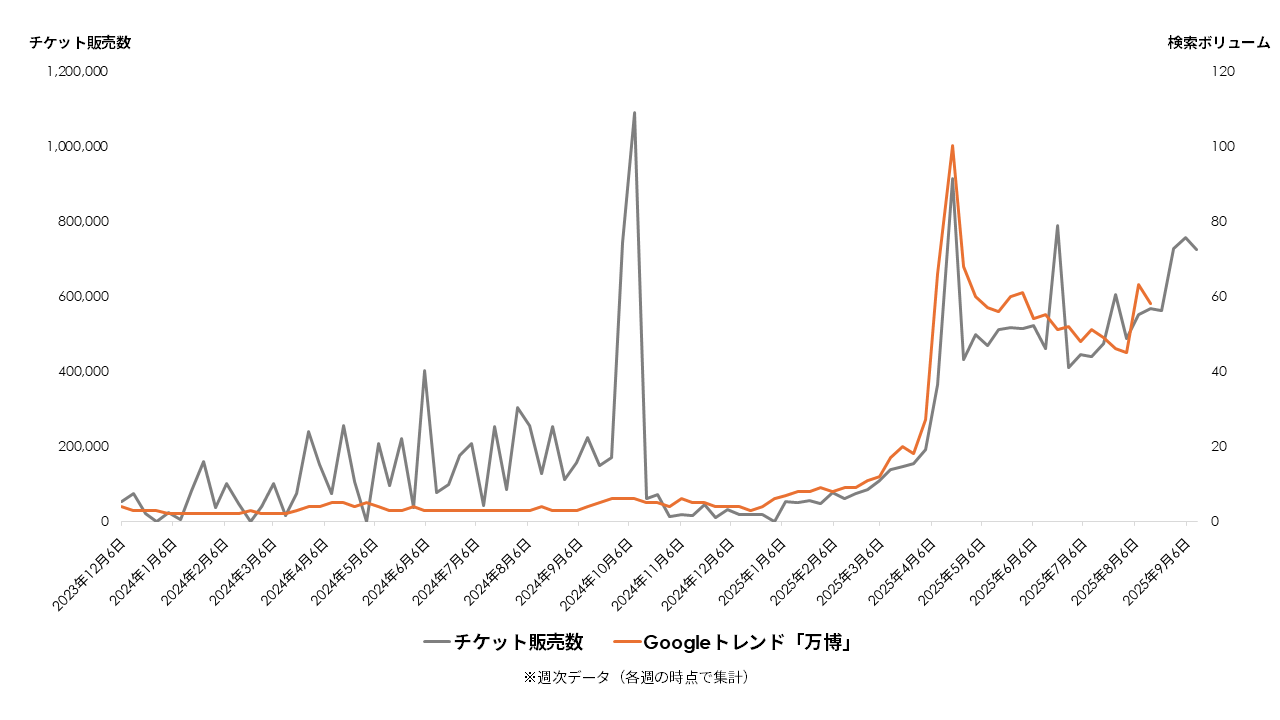

なお今回は、つい先日閉幕を迎えた大阪・関西万博を題材に、5つのステップをどう実行していくかをご紹介します。開催期間が限られているこのイベントは、データの始まりと終わりが明確で、全体の振り返りや検証がしやすいという特徴があります。さらに、「Googleトレンドにおける検索ボリューム(関心)」と「実際のチケット販売数(行動)」といった、生活者の関心と行動を示すデータがあり、比較すると興味深い発見がありそうなテーマでもあります。

仮にご自身が今後、大規模イベントをはじめ、何らかのマーケティング施策の企画・実行を担う立場になったとしたら、そのときに「何が人の興味を引き、どうすれば行動につながるのか」を理解しておくことは、施策設計や情報発信の戦略を考えるうえで大きなヒントになるはずです。

分析を始める前に押さえておきたいこと

これからご紹介する5つのステップに進む前に、まず大切なのは「何のために分析をするのか」という目的を明確にすることです。企業や組織としての大きな目標(たとえばチケット販売数〇〇万枚の達成)を自分ごと化して捉え、その達成に向けてデータをどう活用するかを具体的な目的にまで落とし込むことが重要です。目的が曖昧なままだと、ただなんとなくデータを眺めたり、分析手法やツールに振り回されたりしてしまい、実際の成果につながらないことも多くなります。

また、目的を達成するために解決すべき課題を明確にすることも欠かせません。課題が定まることで、どのデータを見るべきか、どのような視点で分析を進めるべきかが見えてきます。

たとえば、大阪・関西万博においては以下のように考えることができます。

【目的】チケット販売数〇〇万枚の達成に向けて、9月・10月のチケット販売数を〇〇%伸長させる

【課題】関心は高まっているにもかかわらず、チケット販売が伸び悩んでいる時期があり、その要因が特定できていない

このように目的と課題をはっきりさせることで、データの見方や分析の方向性が明確になり、得られる示唆の質も自然と高まっていきます。

ではここからは、実際に分析を進めていく5つのステップを見ていきましょう。最初にやるべきことは、設定した目的・課題に関係するデータを整理し、「並べて眺める」ことです。

Step1:データを並べてみる

分析の第一歩は、持っているデータを並べ、じっくり向き合うことから始まります。まずは、目的や課題に沿った複数のデータを時系列やチャネル別に整理し、比較してみましょう。

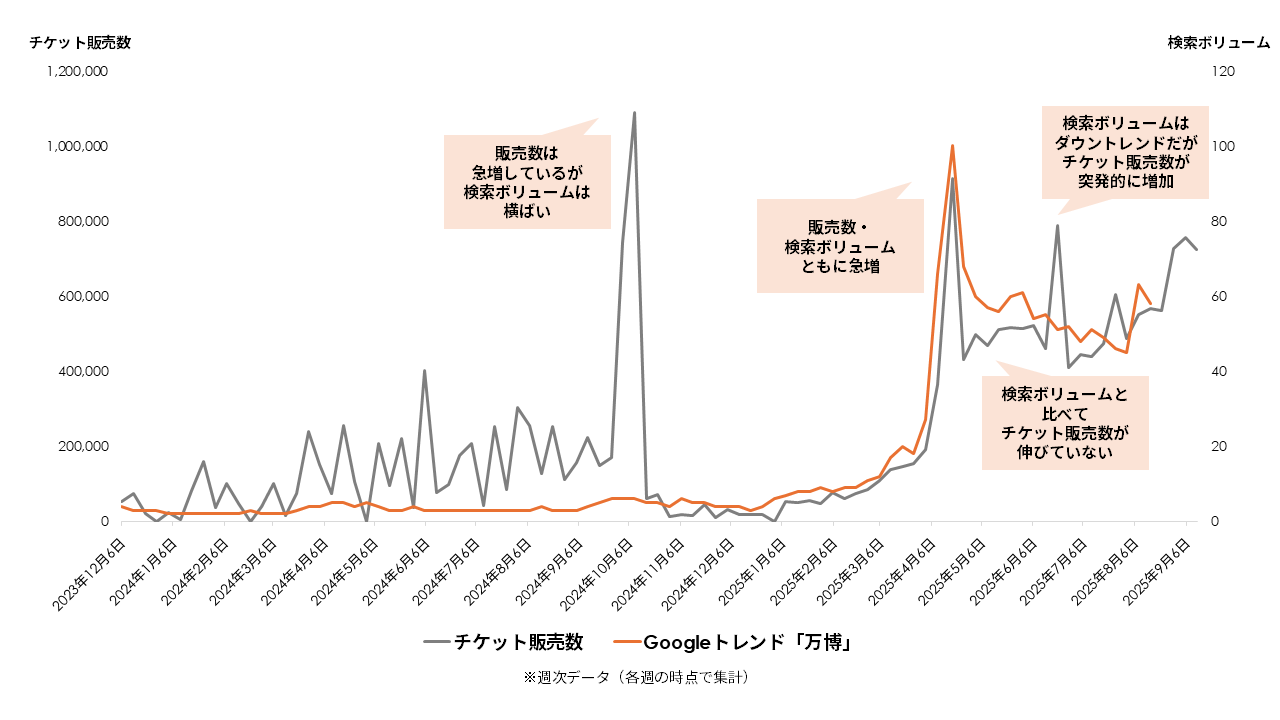

たとえば、以下のように大阪・関西万博のチケット販売数と「万博」という一般ワードのGoogleトレンド検索ボリュームを並べてみます。

Step2:違和感や気づきを言葉にする

データを並べて眺めていると、「あれ?」と思う瞬間があります。成果が落ち込んでいる、関心が高まっている、数字が突然変化しているなど、その“違和感”や“変化点”を、見逃さずに拾っておくことが大切です。なお、引っかかったポイントは誰かと共有できるよう“言語化”しておきましょう。言語化しておくことで、チームの認識が揃い、次の意思決定が速く、正確になります。

大阪・関西万博の事例でも、チケット販売数とGoogleトレンドの検索ボリュームを時系列で並べてみた結果、次のような気づきが見えてきました。

①明らかにチケット販売数は急増しているのに、検索ボリュームは横ばいのタイミングがある

②チケット販売数・検索ボリュームともに急増するタイミングがある

③検索ボリュームと比べて、チケット販売数が伸びていない期間がある

④検索ボリュームはダウントレンドなのに、販売数が突発的に増えているタイミングがある

こうした「ズレ」は、単にグラフを眺めているだけでも自然と目に入ります。この段階では、まだ明確な答えを出す必要はありません。むしろ、「なぜだろう?」と思える視点こそが、分析の出発点になります。次のステップでは、こうした違和感をもとに「背景には何があったのか?」を探っていきます。

Step3:背景を調べてみる

違和感や気になる変化点を見つけたら、その背景を調べてみましょう。データの裏にある“文脈”を探ることで、数字だけでは見えなかったストーリーが浮かび上がってきます。

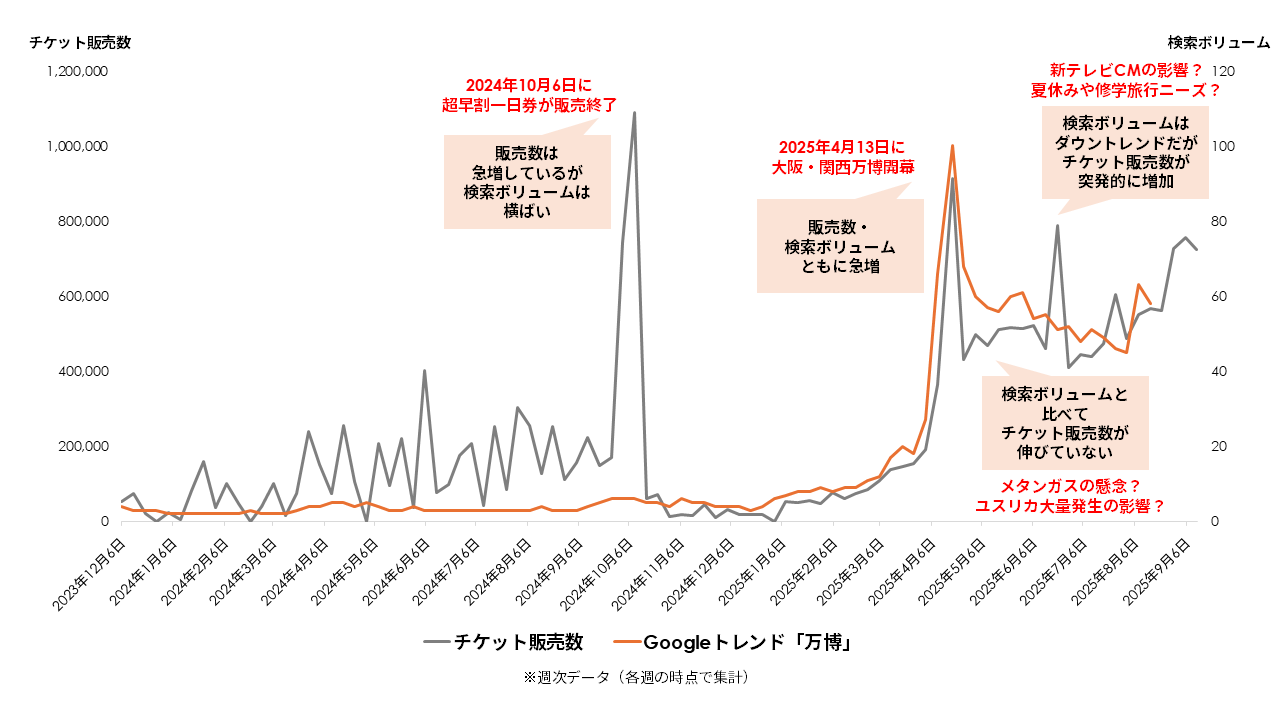

たとえば、①「明らかにチケット販売数は急増しているのに、検索ボリュームは横ばい」というタイミングについて、この理由を探るため、チケット販売数が急上昇した前後の時期に起きた出来事を調べてみます。実際に関連ニュースを調べてみると、2024年10月6日に超早割一日券の販売が終了していたことがわかります。この情報からは、「終了直前の駆け込み需要」が影響していた可能性が見えてきます。

このように、他の違和感についても、その前後にあったニュースやイベント、SNSでの話題などを調べておくことで仮説を支える素材がそろってきます。ここで重要なのは、正解を求めるのではなく、あくまで仮説の土台となる材料を集める姿勢であり、ヒントやピースを集めながら仮説を組み立てていくイメージを持ちましょう。

①明らかにチケット販売数は急増しているのに、検索ボリュームは横ばいのタイミングがある

【背景】2024年10月6日に超早割一日券が販売終了 → 駆け込み需要と推測できる②チケット販売数・検索ボリュームともに急増するタイミングがある

【背景】2025年4月13日に大阪・関西万博が開幕 → 「開幕して話題になったから行ってみたいな」という関心層の動きと推測できる③検索ボリュームと比べて、チケット販売数が伸びていない期間がある

【背景】メタンガスの検知・ユスリカの大量発生 →(複数の要因が絡んでおり説明が難しい)④検索ボリュームはダウントレンドなのに、販売数が突発的に増えているタイミングがある

【背景】2025年6月14日より新テレビCMの放映・夏休みや修学旅行シーズンとの重なり →(複数の要因が絡んでおり説明が難しい)

一方で、③④おいては、どれか1つの背景情報だけでは説明するのが難しく、複数の要因が絡んでいる可能性が高いことがわかってきました。このようなケースでは、背景情報を踏まえていくつかの仮説を立てつつ、それぞれの可能性を検証していくことが必要です。

Step4:仮説を立てる

得られた情報や気づきをもとに、次は「仮説」を立てていきましょう。

仮説とは、「なぜその現象が起きたのか?」に対する自分なりの考えであり、次のアクションや検証の軸となるものです。仮説があいまいなまま分析を始めると、手法やツールに振り回され、「結局、何が知りたかったのか?」と迷子になってしまうことも少なくありません。

たとえば、③④では以下のような仮説が考えられます。

③検索ボリュームと比べて、チケット販売数が伸びていない期間がある

【仮説】メタンガスやユスリカなどのネガティブな報道は、関心は集めるが購入にはマイナスに働くのでは?④検索ボリュームはダウントレンドなのに、販売数が突発的に増えているタイミングがある

【仮説】テレビCMの効果により、“認知層”や“興味関心層”の行動を後押しし、検索を介さずに購入につながったのでは?

次のステップでは、ここで立てた仮説に対して、その妥当性をデータで検証していきます。

Step5:仮説に対して適切な手法を選び、検証する

いよいよ、この段階で初めてどのように分析するかが問われることになります。

分析というと、どうしても「最初に手法を選ぶ」と考えてしまいがちですが、実際には「仮説に対して適切な手法を選ぶ」という順序で考えるほうが、遥かに実用的で無駄がありません。

たとえば、③の「メタンガスやユスリカなどのネガティブな報道は、関心は集めるが購入にはマイナスに働くのでは?」という仮説に対して、まずはGoogle検索トレンドの細分化といったシンプルな検証でも、十分に手応えのある示唆が得られることがあります。具体的には、メタンガスやユスリカなど、大阪・関西万博に関連するネガティブワードの検索ボリュームを取得・比較し、それらの話題が注目された時期と、チケット販売数や検索ボリューム全体の推移を照らし合わせてみます。こうした簡易的な分析でも、仮説の正当性をある程度確かめることは可能です。

ただし、④のように複数の“異なる”要因が重なり合っている場合は注意が必要です。新しいテレビCMの放映や夏休み・修学旅行シーズンとの重なりなど、性質の異なる出来事が同時に起きているため、どの要因がどの程度影響したのかを単純に判断することは難しくなります。

こうした複数の異なる要因が重なり合う状況で、それぞれの影響度を数値的に把握したい場合には、「重回帰分析」が有効な手段の1つです。重回帰分析は、成果となる目的変数(たとえばチケット販売数)と成果に影響を与える要素となる複数の説明変数(たとえばテレビCMの有無、夏休み・修学旅行シーズン)の関係性を明らかにする統計手法の一種であり、Excelなどのツールでも扱えるため、比較的取り組みやすい手法と言えます。

この重回帰分析を基盤とし、よりマーケティングに特化して体系化されたのが「MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)」です。MMMは、テレビCMやオンライン広告などのマーケティング施策に加えて、需要や季節性、競合施策といった外部要因も含めてモデル化し、それぞれの影響や効果を定量的に可視化することができます。

たとえば、チケット販売数が大きく伸びた要因がテレビCMの影響なのか、夏休みや修学旅行シーズンの効果だったのか、あるいは実はSNSの盛り上がりによるものだったのかなど、MMMを用いることでそれぞれの影響度を数値で分解し、施策の効果検証や次回の予算配分に役立てることができます。

「MMMってなに?」「いきなり活用するのは難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、まずは重回帰分析から試してみることで、データの関係性を読み解く力を身につけることができます。以下の資料では、重回帰分析の考え方や、Excelで実際に手を動かしながら学べる分析方法を紹介しています。

また、以下のホワイトペーパーでは、MMMの基本から、実際のビジネス現場での活用事例までをまとめています。MMMをより詳しく知りたい方、将来的に導入を検討している方は、ぜひこちらもご活用ください。

データから行動へ、分析結果から「次の一手」を設計する

ここまでご紹介した5つのステップは、「データと向き合い方」を整えるためのものです。これにより、データから重要な気づきや仮説を導き出せるようになります。

しかし、それだけでは成果にはつながりません。そこで最後に、得られた仮説や示唆を施策や意思決定に結びつけ、分析を“やったつもり”で終わらせず“行動”に変えるための、実践フェーズの第一歩をご紹介します。

たとえば、④をMMMで検証した結果、以下のことがわかったとします。(※以下は参考イメージであり、実際の分析結果ではありません)

④突発的にチケット販売数が検索ボリュームを上回っているタイミングがある

【仮説】テレビCMの効果により、“認知層”や“興味関心層”の行動を後押しし、検索を介さずに購入につながったのでは?

【結果】チケット販売数の増加は、テレビCMが最も大きな影響を与え(約40%)、次いで夏休み・修学旅行の季節性要因(約20%)が貢献していた。SNSの影響もやや見られた(約10%)

これらの結果から、「次の一手」として以下の施策を設計することができます。その際、洗い出した選択肢を「インパクト(効果の大きさ)」と「フィジビリティ(実現可能性やコスト)」の2軸で整理し、優先順位をつけて進めると効果的です。

- テレビCMを放映するタイミング(例:夏休み前の特定期間など)や出稿量、クリエイティブの内容を戦略的に見直す

- テレビCM接触後の層が次に取りやすい行動(例:関連キーワードの検索やウェブサイトへのアクセス)を明確にし、オンライン広告やウェブサイトとの連携を強化する

- 検索を介さずに購入している層向けに、検索以外のチャネル(例:SNS広告やインフルエンサー施策)への投資を検討する

このように、分析の最終目的は「なぜ」を突き止めることではなく、その「なぜ」から導かれる「何をすべきか」を明確にし、次の戦略やアクションプランに落とし込むことにあります。データから得られた示唆を活かし、具体的な行動へとつなげることで、初めて分析がビジネスやプロジェクトの成果に貢献するのです。

おわりに

分析は、手法やスキルの問題と思われがちですが、実際には、きちんと順を追ってデータと向き合えているかどうかが分析の質を左右します。さらにいうと、手法は時代やツールとともに進化していきますが、こうした「考え方の順序」や「仮説ベースでの分析設計」という基本は変わりません。

今回ご紹介した5つのステップは、高度な知識がなくても実践できる、シンプルかつ本質的な考え方です。「数字は見えているのに、施策に落とし込めない」といった違和感があるときこそ、一度立ち止まって、このステップを意識しながら取り組んでみてください。「手法を選ぶ前に、“考え方”を整える」。そうした基本姿勢こそが、マーケティングを“なんとなく”から“納得感ある意思決定”へと変えていきます。

「分析はしているけれど、次の打ち手につながらない」「より戦略的にデータを使いたい」、そんなお悩みがあれば、ぜひ一度サイカまでご相談ください。

サイカは、10年以上にわたって累計300社以上の企業とともに、マーケティングの意思決定を支える分析に取り組んできました。MMMをはじめとするさまざまなテータサイエンスを駆使し、複雑な環境下でも実行できる打ち手を導き出します。

また、「そもそも何を問うべきか?」というビジネス課題の整理から始まり、分析をどう判断に組み込み、どう組織に根づかせるかまでを一気通貫で伴走します。私たちは、“使える分析”を通じて、クライアントの意思決定力を高め、ビジネス成果に直結する支援を行っています。