イベントレポート:キユーピーに学ぶ、データドリブンな組織連携とマーケティングの全体最適化

マーケティングにおける“最適な意思決定”の探求を目的とするコミュニティ「XICA MARKETING SCIENCE LAB(サイカ マーケティング サイエンス ラボ)(以下、MSラボ)」。会員限定の無料イベントが、2025年3月13日(木)に東京会場にて開催された。

イベントは、データドリブン・マーケティングに関する最先端の情報や成功事例を共有する「セミナー」と、セミナー登壇者と参加者双方向のコミュニケーションを通じて実践的な知見を創出する「ラボ」の二部構成で行われた。本記事では、セミナーの内容の一部をレポートする。

目次

登壇者

中島 健(なかじま けん)氏

キユーピー株式会社 執行役員マーケティング本部長

1993年東京農工大農学部卒。キユーピー株式会社入社後は調理食品を中心に研究開発業務を行う。2011年以降は同社の海外進出戦略を商品開発・マーケティングの側面からリーディングを行い、様々な拠点の進出をサポート。2018年からタイ法人の社長を経て2021年に帰任し、リサーチ及び開発部門を中心にキユーピーのマーケティング精度向上に取り組む。2024年10月より新設部門であるマーケティング本部長に就任。

モデレーター

平尾 喜昭(ひらお よしあき)

株式会社サイカ 代表取締役社長 CEO

慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親の倒産体験から「世の中にあるどうしようもない悲しみを無くしたい」と強く思うようになる。大学在学中出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年2月に株式会社サイカを創業。統計学と経済学をベースに、これまで数多くの大手クライアントにてマーケティング精度向上のコンサルティングを行ってきた。同経験を背景として、サイカの各種ツール開発におけるプロダクトオーナーを歴任。

目次

キユーピー執行役員が語る、マーケティングDXへの挑戦

マヨネーズやドレッシングで高いシェアを誇るキユーピーは、基幹商品の強化と付加価値商品の拡大を目指し、マーケティングDXへの挑戦を推進。今年度には年間過去最高益を見込むなど好調な業績を上げる中で、さらなる成長に向け、データ活用を基軸とした組織連携とマーケティングの全体最適化に取り組んでいる。

本イベントでは、キユーピーで執行役員マーケティング本部長を務める中島 健氏をお招きし、20年以上ドレッシングランキングNo.1を維持している「深煎りごまドレッシング」の事例を中心に、マーケティングの全体最適化に向けた取り組みについて語っていただいた。

DXの第一歩 データを中心とした組織連携を目指す

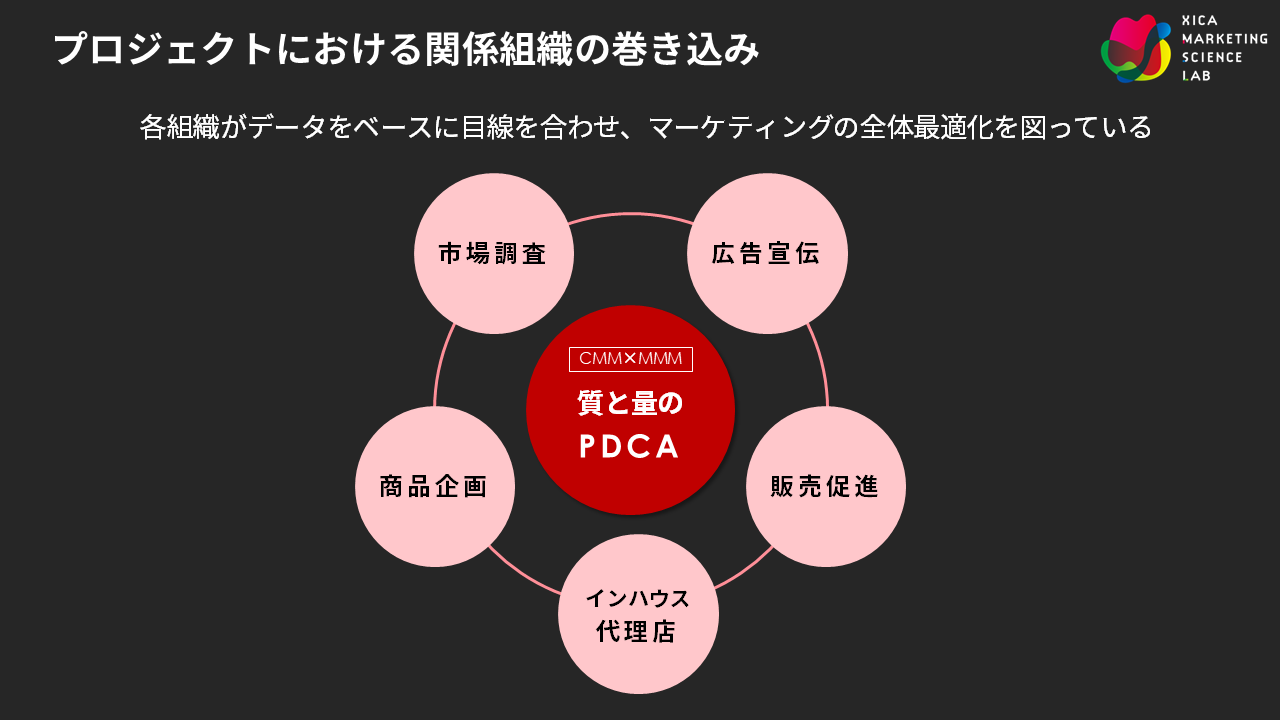

マヨネーズやドレッシングなど、多くの生活者に愛される商品を多数展開するキユーピー。そんな同社は、マーケティングにおいて「組織一体となった全社最適化ができていない」という課題を抱えていた。売上に対して、価格や棚、広告などさまざまな要因が影響しているなか、各要因の影響が測れておらず、共通認識を持つことが難しい状況にあったという。

中島氏:「広告宣伝や販売促進、商品企画やリサーチなど部門が細かく分かれているなかで、それぞれが一生懸命に担当業務に取り組んでいます。しかしながら、合意形成していくうえで目線を合わせるベースとなるものがなかったため、個別最適化に留まっている状況でした。この状況を打破するためには、共通言語として数字やデータなどのファクトが必要だと考えました」

そこでキユーピーは全社横断でのDX推進に向け、マーケティング本部内でのDX文化の醸成に取り組むことに。その第一歩として、マーケティング基盤の構築に着手。前述の各要因を踏まえたマーケティング活動全体の構造化・可視化に向け、次のことに取り組んだ。

まず「どこで・どれくらい」アプローチするべきかを解明する、マーケティングの量の最適化に向けた分析を実施。MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)の活用により、出稿データや成果データから各施策の成果貢献度を可視化し、最適な予算配分の実現を目指した。次に「誰に・何を」を届けるべきかを解明する、質の最適化に向けた分析を実施。CMM(コンシューマー・ミックス・モデリング)を用いて、消費者意識データから購買のメカニズムを解明し、自社ブランドが選ばれる確率を最大化することを目指した。

これら量と質のPDCAを回すことで、異なる組織であってもデータをベースに目線を合わせられるようになり、マーケティングの全体最適化を進めることにつながると考えたという。

中島氏:「キユーピーでは、先に量の最適化に取り掛かりました。それまで数多くの施策を実施していたため、活用できるデータはたまっていたものの、十分に活かしきれていなく、ファクトベースで意思決定できていないことに強い課題感を覚えていたためです。そして量の最適化による知見を蓄積したうえで、質の最適化に着手することにしました。現在は質と量の掛け算で取り組んでいます」

マーケティングの全体最適化に向けた分析事例

本イベントでは、キユーピーの数ある商品の中から「深煎りごまドレッシング」にフォーカス。具体的な分析事例が共有された。

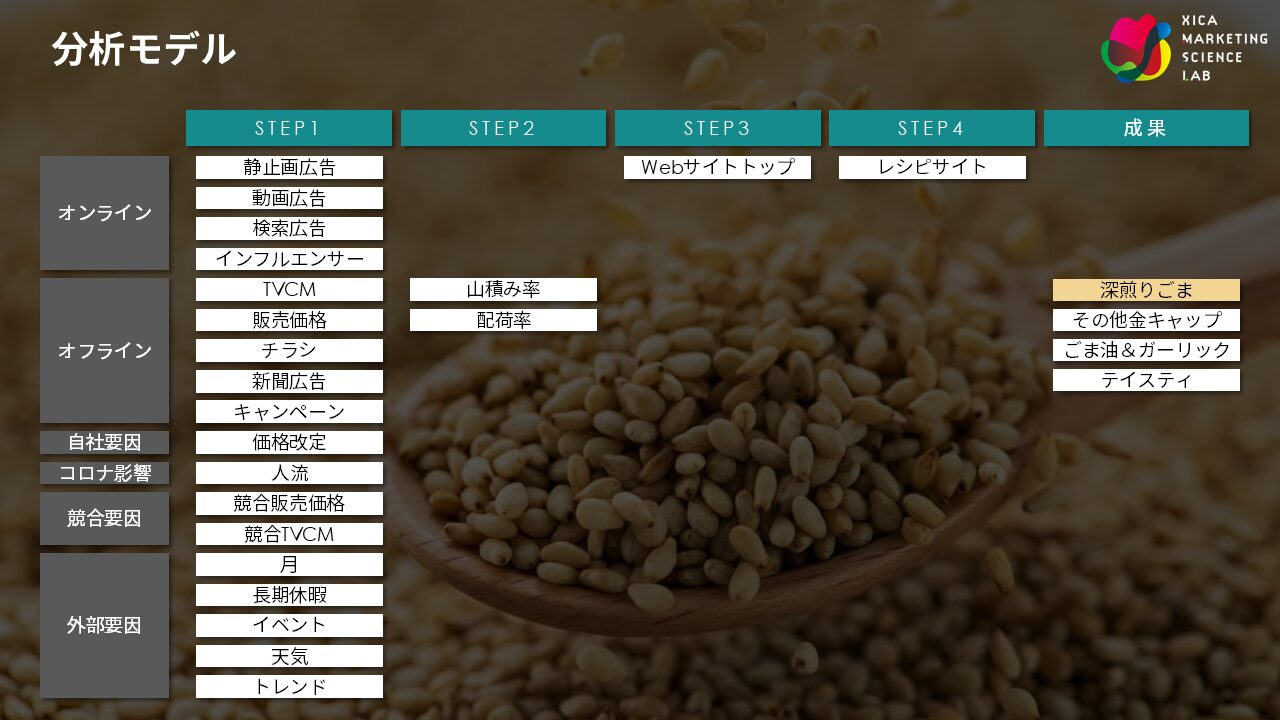

まず量の最適化を進めるべく行ったMMMでは、「MAGELLAN(マゼラン)」を活用。MMMは各施策の成果貢献度を可視化し、予算最適化を進めるのに有効だが、キユーピーの取り組みの場合、2つのユニークな点があるという。

一つ目は「ブランド・エクイティ(ブランド蓄積効果)」を加味している点。「直接効果」や他施策やKPIに波及する「間接効果」、短・中期的な「残存効果」だけでなく、長期にわたって成果に影響を与える「ブランド蓄積効果」まで定量化した。キユーピーではブランド訴求に近いTVCMを長く出稿していることから、ブランド蓄積効果まで可視化することで、売上への貢献度を正しく捉えることができるという考えだ。もう一つは「深煎りごまドレッシング」が使い方が多岐にわたる奥行きのある商品であることを踏まえ、分析モデルを構築した点だ。サラダ以外の料理にも使用できるといった用途の幅広さがあるため、検討ステップにレシピサイトが影響するのではないかと仮説立てた。

結果、次のようなことが明らかになった。

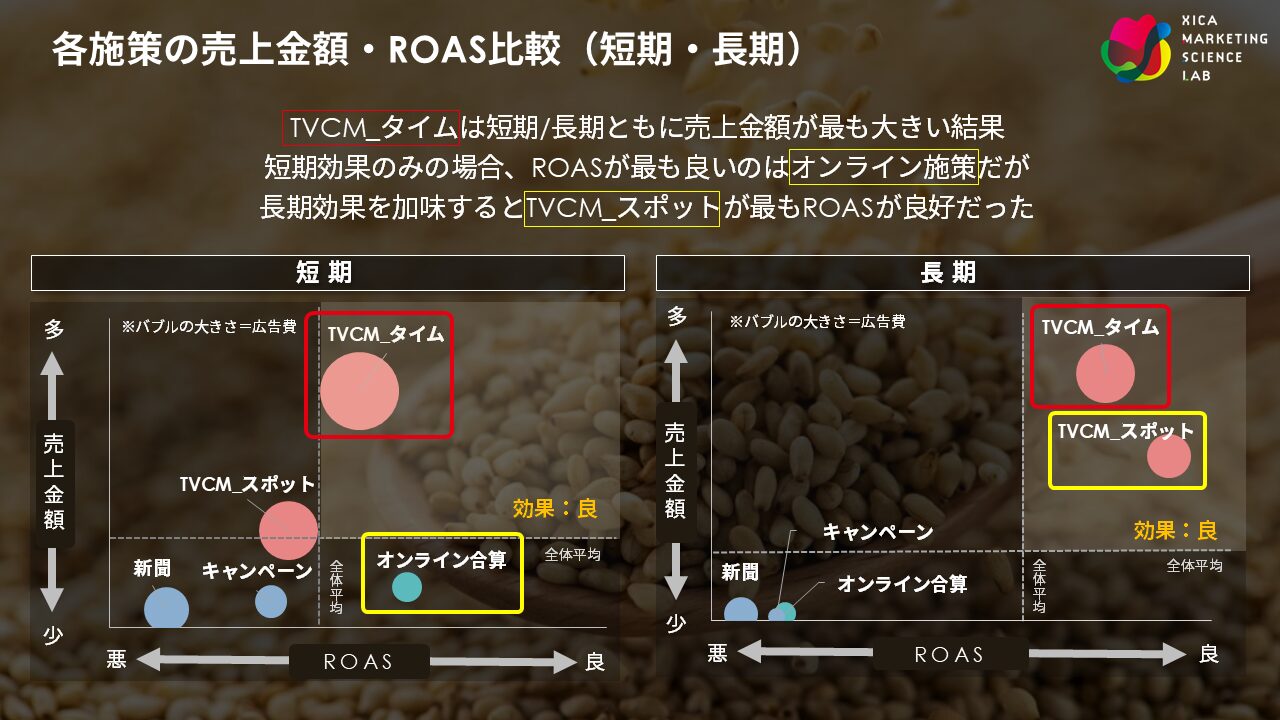

まず各施策の売上金額・ROASについて比較したところ、TVCM(タイム)は、短期/長期ともに売上金額が最も大きいことが判明。そしてROASに関しては、短期効果のみにフォーカスすると最も良いのはオンライン施策(合算)だが、長期効果を加味するとTVCM(スポット)が最も良かった。つまり、オンライン施策は瞬発的に成果につながる施策であり、TVCMは長期的に成果を積み上げ続ける施策であることがわかった。

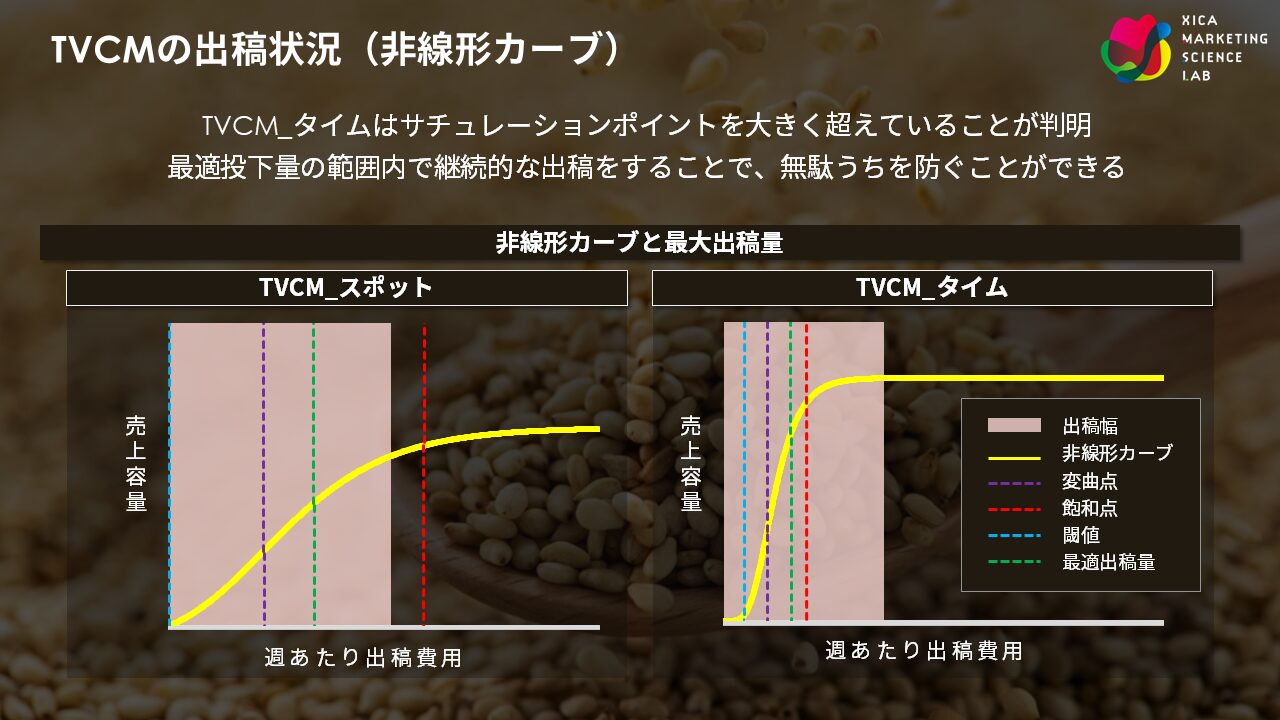

改善につながる示唆を得ることもできた。例えば、TVCM(タイム)は売上金額が最も大きく、ROASも良好な施策ではあるが、サチュレーションポイント(飽和点)を大きく超えていることがわかった。より効率化するためには、最適投下量の範囲内で継続的な出稿をするという方針が考えられるという。

また、オンライン施策を細分化して分析すると、長期的に見て売上金額が最も大きいのは、レシピサイトであることが判明。仮説通り、レシピサイトはドレッシング検討層の訪問が多いと推察できる。

続いて、質の最適化につながるCMMの分析では、ロイヤルティのメカニズム解析と戦略最適化を実施すべく、「COMPASS(コンパス)」を活用した。本イベントでは、ライト層からミドル・ヘビー層になる、つまりロイヤル化につながるドライバーを探る分析事例が紹介された。

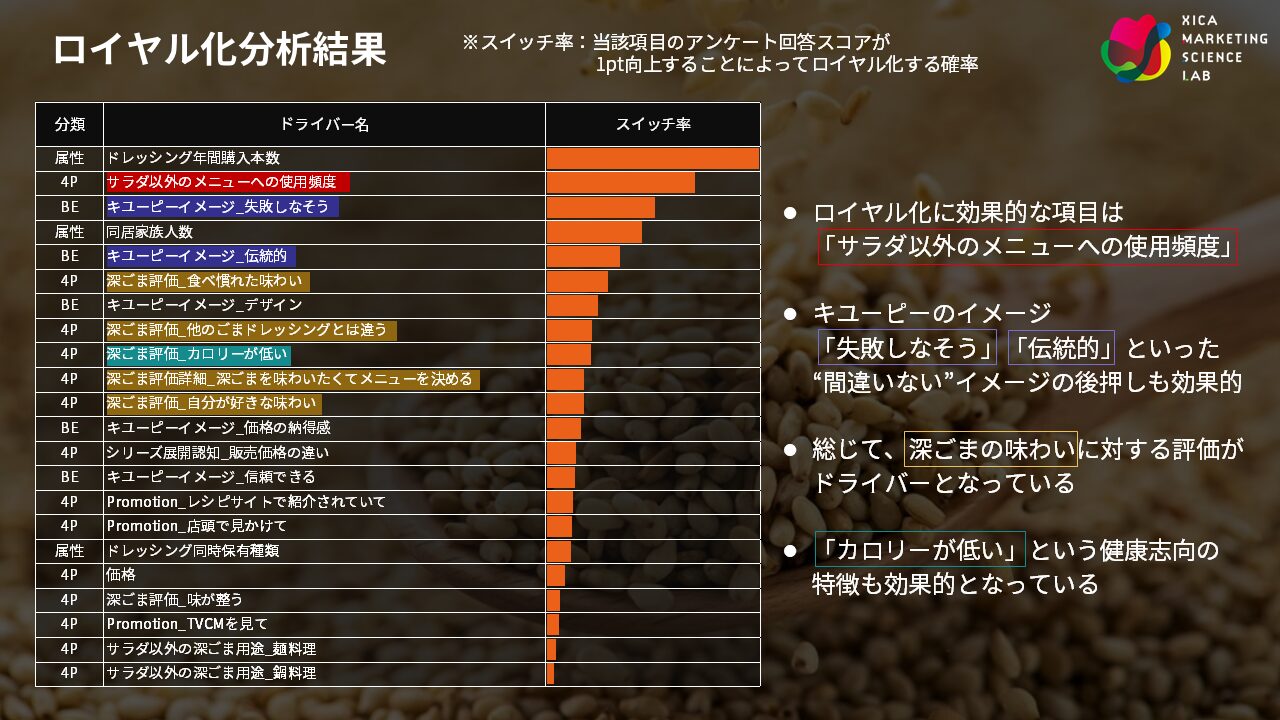

ロイヤル化分析の結果、主に次の4つのことがわかった。

・ロイヤル化に効果的な項目は「サラダ以外のメニューへの使用頻度」

・キユーピーのイメージ「失敗しなさそう」「伝統的」といった“間違いない”イメージの後押しも効果的

・総じて「深ごまの味わい」に対する評価がドライバーとなっている

・「カロリーが低い」という健康志向の特徴も効果的となっている

平尾:「注目していただきたいのは、スイッチ率です。スイッチ率とは、当該項目のアンケート回答スコアが1ポイント上昇することによってロイヤル化する確率のことで、キードライバーを明らかにするものです。戦略的観点から何を押し上げるべきかを見極め、メリハリをつけた施策展開が可能になります」

分析によりロイヤル化のドライバーとなり得るとされた「サラダ以外のメニューへの使用」=「幅広い用途で使える」と「深ごまの味わい」=「味が好き」の2軸をスパイラルアップさせながら、ロイヤル化を目指すことが有効と考えられる。この戦略は実際に「サラダ以外の用途」を訴求した新TVCMや、「深煎りごまドレッシング」シリーズにおける新商品展開などに活用されている。

中島氏:「COMPASSで分析する前から、調査や仮説を踏まえて重視すべきとわかっていた項目もありました。しかし、長年やっているからこそ取捨選択が難しく、過度に投資しすぎることもありました。現在は、重要な一方でエネルギーをそこまでかけなくてもよいドライバーがあることがわかり、投資先を絞り込めるようになるなどCOMPASSに価値を感じています」

MMM×CMMによるアクション最適化

あらためて振り返ると、MMMとCMMの両結果から「レシピサイト」がキードライバーになることがわかる。そこでキユーピーはレシピサイトを強化。その結果、レシピサイトの成果貢献度が2.0%→4.9%と大きく向上した。また、「料理の隠し味」としての用途の訴求が有効と推察されることから、関連するコンテンツの発信も検討しているようだ。

今後も、量と質の最適化を繰り返しながら、ROAS改善やロイヤルティの強化、さらには組織一体となった全社最適化を目指していくという。

現在までの取り組みを振り返り、中島氏は次のように手応えと期待を語った。

中島氏:「MAGELLANやCOMPASSを活用したからといって、答えは出てきません。しかし、答えを出すための共通言語ができた、スタートラインを作ることができたと感じています。調味料の中でもドレッシングは選択肢の幅広さや新規性が重視されるため、定期的な新製品の投入や多様なバリエーションの提供が不可欠です。だからこそ、運任せではなく、再現性や成功確率を高めることが重要であり、そのためにもこれからも継続して分析に取り組んでいくことが大切だと考えています」

本イベントのまとめとして、平尾は「中島様が話されたとおり、データサイエンスだけで答えが導けるほどマーケティングは甘いものではありません。しかし、データに基づくことで全員の認識がそろい、全体最適化したマーケティングが実現するのだと考えます。そうすれば、KKD(経験・勘・度胸)に頼らない勝率の高い戦略・戦術の立案が可能となるでしょう。今回のキユーピー様の事例を通して、データドリブンな量×質の最適化により、確実性高く勝ち続けることができることを実感していただきたいと思います」と語った。

このイベントレポートを読んだ方におすすめの記事

【イベントレポート】

消費者意識と事業成果の構造解明によるコミュニケーションの最適化

【マーケティングアジェンダ東京2024イベントレポート】

キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化 ── 組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤