イベントレポート:しがらみを突破するデータサイエンス

――JTが挑む、制約のある市場でのシェア成長への挑戦

マーケティングにおける“最適な意思決定”の探求を目的とするコミュニティ「XICA MARKETING SCIENCE LAB(サイカ マーケティング サイエンス ラボ)(以下、MSラボ)」。会員限定の無料イベントが、2025年7月23日(水)に東京会場にて開催された。

イベントは、データドリブン・マーケティングに関する最先端の情報や成功事例を共有する「セミナー」と、セミナー登壇者と参加者双方向のコミュニケーションを通じて実践的な知見を創出する「ラボ」の二部構成で行われた。本記事では、セミナーの内容の一部をレポートする。

目次

登壇者

原田 拓弥(はらだ たくや)氏

日本たばこ産業株式会社 日本マーケット インテリジェンス部 次長

早稲田大学政治経済学部卒業後、JTに入社。営業員としてキャリアをスタートさせ、2013年にマーケティング部門へ。以降一貫してたばこ事業のマーケティング領域に従事。スイスのグローバル本社にて業界動向・競合分析担当、帰任後は日本市場の顧客調査・市場分析担当、加熱式たばこPloomのブランドマネージャーなどを経て、2023年より現職にて日本市場での顧客インサイト探索に従事。

モデレーター

平尾 喜昭(ひらお よしあき)

株式会社サイカ 代表取締役社長 CEO

2012年慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親が勤める会社が倒産したことを原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年2月に株式会社サイカを創業。統計学と経済学をベースに、これまで数多くの大手クライアントでマーケティング精度向上のコンサルティングを行ってきた。その知見を基に、サイカの各種ツール開発におけるプロダクトオーナーを歴任。

目次

しがらみが存在するにもかかわらず、JTが成長を続けている理由

販売数量で世界第3位を誇る日本たばこ産業株式会社(以下、JT)。世界の主要市場で強固なシェアを獲得しているものの、業界を取り巻く環境は決して易しいものではない。国内市場の縮小や規制強化に加え、元来マーケティング活動においては法令や規制による厳しい制約が存在している。

たばこ製品は「燃焼性たばこ製品」と「RRP(Reduced-Risk Products)」の2つに分類される。RRPとは、加熱式たばこをはじめとする、喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品のことを指す。燃焼性たばこ市場は、健康志向の高まりや税制の影響により縮小傾向にある一方で、RRP市場は近年急速に拡大している。JTの主力ブランドである「Ploom(プルーム)」はこのRRPに該当する製品であり、発売後着実に売上シェアを拡大しているが、市場では先行する競合企業を追いかける立場にある。そのような中、JTはRRP領域においてグローバルで2025年より3ヵ年約6,500億円を投資する計画を発表し、2025年5月にはシリーズの新商品「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」や専用たばこスティック「EVO(エボ)」を発売するなど、大胆かつ挑戦的な戦略を次々と打ち出している。

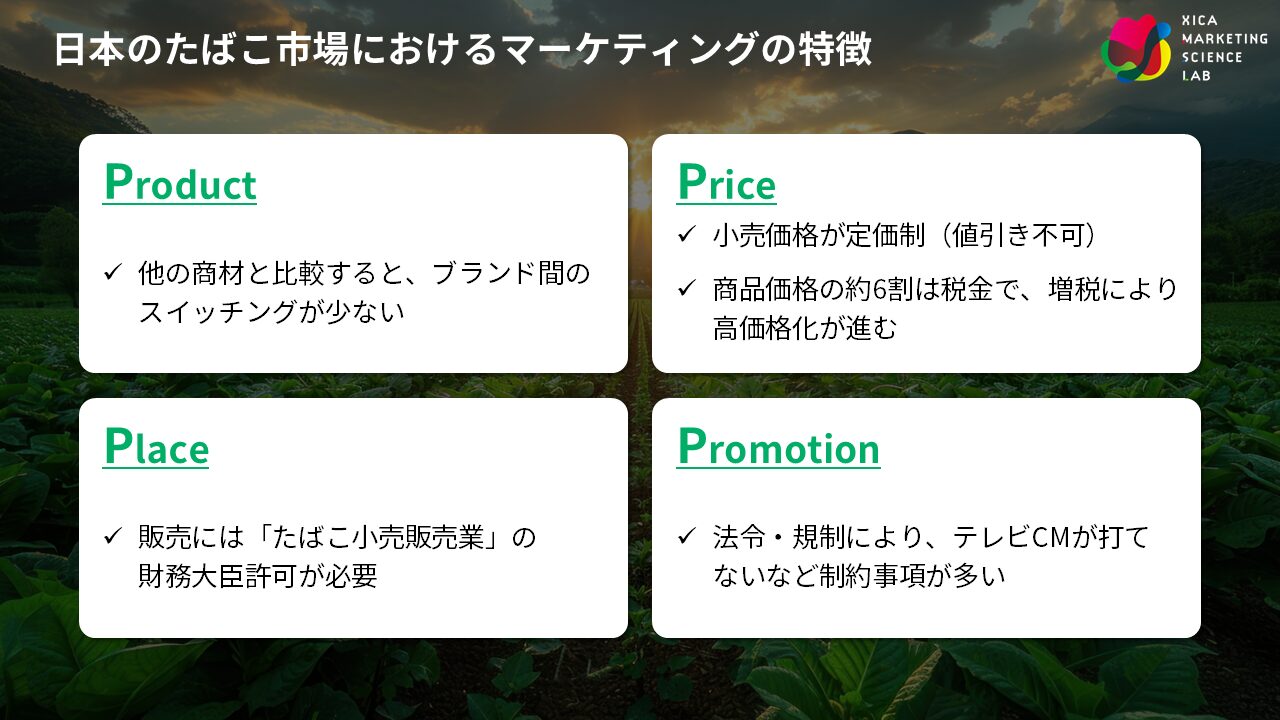

しかし、日本におけるたばこ製品のマーケティング活動には、その性質上、多くの制約が存在する。マーケティングの4P(Product:商品・Price:価格・Place:販売チャネル・Promotion:販売促進)のすべてにおいて、何らかの制限があるのが特徴だ。

こうしたさまざまな“しがらみ”がある中でも、JTは「Ploom」シリーズの市場での存在感を着実に強めている。この成長の裏側には、マーケティングの精度を高めるための緻密な分析と実践があるという。本イベントでは、JT 日本マーケット インテリジェンス部の原田拓弥氏をお招きし、「Ploom」シリーズの事例を通して、分析に対する考え方や分析からアクションへとつなげる思考法をお話しいただいた。

「Ploom」シリーズに注力するJTのマーケティング戦略

RRP市場の成長とともに多様化する消費者ニーズに応えられるよう、多彩な選択肢を提供しているJT。そんな同社が現在注力しているのが、加熱式たばこの中でも「HTS(Heated tobacco stick:高温加熱型の加熱式たばこ)」に分類される「Ploom」シリーズだ。「Ploom」は専用デバイスでたばこ葉を加熱し、発生する蒸気を吸うことで、火を使わずにたばこの味や香りを楽しむことができる製品だ。2025年5月時点で26の市場に展開している。JTは現在、「Ploom」シリーズのスケーリングを重視し、マーケティング予算を同シリーズに重点的に配分するなど、加熱式たばこの中核市場である日本において、早期にHTSセグメントで第2位の獲得を目指している。その戦略は次のようなものだ。

まずタッチポイントを強化すべく、店頭以外での露出強化(フェス・動画ストリーミングサービスなど)や、オウンドチャネル(デジタルマーケティング・One to Oneなど)のケイパビリティ強化に取り組んでいる。

そのうえで「名前を知っている/聞いたことがある」ブランドから「購入を検討する」ブランドになるための認知、つまり“良質な認知”の獲得に取り組んでいる。同時に、確固たるブランドイメージを確立することによる顧客ロイヤルティの向上を図っているという。そして、新デバイス「Ploom Aura」を軸として最大限の露出を狙い、シェア成長を加速させることを目指している。

良質な認知の獲得による顧客ロイヤル化に向けて

前述のように良質な認知を獲得し、シェア成長を目指すうえでJTは次の2つの課題を抱えていた。

・質の高い認知形成が十分にできていない

これまでのマーケティング施策の結果、一定のシェア成長と量的な認知獲得は実現できていたものの、安定的なシェア伸長のための質の高い認知形成が十分できていない

・施策の振り返りが十分にできていない

売上や購買顧客属性などの観点からの振り返りは行っていたが、ブランドへの長期的効果を可視化できておらず、短期的な売上向上施策が優先されやすい構造をもっていた

そこで前者に対してはCMM(コンシューマー・ミックス・モデリング)を、後者に対してはMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)を用いた分析を実施した。

CMMによる顧客ロイヤル化のドライバー解明

CMMでは、顧客ロイヤル化のドライバーとなる要素を解明。分析モデルは […]

分析内容に関しては、下記よりダウンロードのうえご覧ください。

「しがらみを突破するデータサイエンス」とは

ここまでの取り組みを振り返ったうえで、あらためて「しがらみを突破するデータサイエンス」について問われた原田氏は次のように語った。

原田氏:「前提として、マーケティング組織全体が自信を持った意思決定を行うためには、個人の思いや強い信念とは別に、再現性があり計測可能な根拠に基づいて道筋を示すことが必要であり、そのためにデータサイエンスがあると思います」

データサイエンスにおける最大の課題は、「データの獲得」にあると原田氏は考える。JTは、さまざまな制約があるからこそ、計測可能性が高いチャンネルに焦点を絞り、精緻なデータを取得するように努めている。このように限定された領域でのデータをしっかりと分析することで、他のタッチポイントにも応用可能なインサイトを発見することができるのだ。

原田氏:「『データが取れない』という課題を抱えている企業は、決してあきらめる必要はありません。現時点でデータの計測可能性が高いタッチポイントや施策を特定し、それらを徹底的に分析することから始める方法があると思います。そこで得られたデータに基づいてデータドリブンな意思決定を行い、PDCAサイクルを継続的に回していくことで、マーケティング全体に何らかの良い影響を与えることができるはずです。当社もまだ改善の余地があるため、引き続き取り組んでいきたいと思います」

本イベントのまとめとして、平尾は「しがらみを打破するためのポイント」として3つ要素を挙げ、次のように締めくくった。

平尾:「まず、『データサイエンスを活用してマーケティング精度を極限まで向上させる』こと。そしてそのためには『仮説力を鍛える』ことが不可欠です。仮説力は『試行錯誤の回数を増やす(スピードを上げる)』ことで鍛えられます。このサイクルを回すことで、最終的にしがらみを打破し、成果を生み出すことにつながると考えます」