イベントレポート:ピザハットが実現した順位変動の舞台裏

――競争市場でシェアを伸ばすマーケティング戦略の全貌

マーケティングにおける“最適な意思決定”の探求を目的とするコミュニティ「XICA MARKETING SCIENCE LAB(サイカ マーケティング サイエンス ラボ)(以下、MSラボ)」。会員限定の無料イベントが、2025年10月23日(木)に東京会場にて開催された。

イベントは、データドリブン・マーケティングに関する最先端の情報や成功事例を共有する「セミナー」と、セミナー登壇者と参加者双方向のコミュニケーションを通じて実践的な知見を創出する「ラボ」の二部構成で行われた。本記事では、セミナーの内容の一部をレポートする。

目次

登壇者

林 雅春(はやし まさはる)氏

日本ピザハット株式会社 CMO マーケティング本部長

大東文化大学卒業後、2002年に日本ケンタッキー・フライドチキン株式会社へ入社。

ピザハット事業部に配属され、スタッフから店長、スーパーバイザー、FC営業課長、営業部長まで、営業畑を一貫して歩む。

2017年、日本ピザハット株式会社のスピンアウトに伴い、COO営業本部長として着任。オペレーション開発やPOSシステムの刷新をプロジェクトオーナーとして主導。

2024年よりCMOとしてマーケティング部門を統括。

モデレーター

平尾 喜昭(ひらお よしあき)

株式会社サイカ 代表取締役社長 CEO

2012年慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親が勤める会社が倒産したことを原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年2月に株式会社サイカを創業。統計学と経済学をベースに、これまで数多くの大手クライアントでマーケティング精度向上のコンサルティングを行ってきた。その知見を基に、サイカの各種ツール開発におけるプロダクトオーナーを歴任。

目次

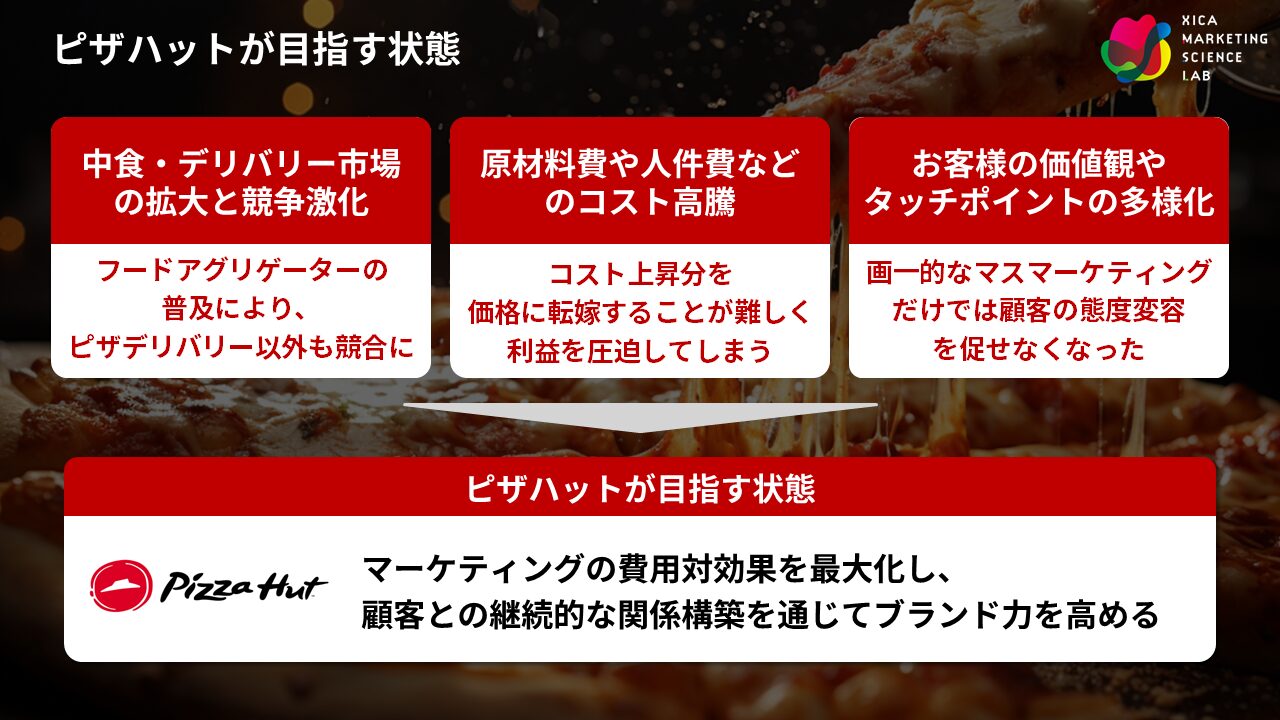

拡大するデリバリー市場と激化する競争

全国に610店舗以上を展開し、成長を続けるピザチェーン「ピザハット」。近年、在宅ワークの定着や共働き世帯の増加を背景に、ピザをはじめとするデリバリー市場は拡大を続けている。しかし、フードアグリゲーター(1つのアプリから複数の飲食店に注文できるサービス)の普及や、コンビニ・スーパーでの低価格ピザの販売により、競争はますます激化。さらに、原材料費や人件費の高騰も業界を直撃しているほか、価値観やタッチポイントの多様化により、従来の画一的なマーケティングに注力するのみでは顧客の態度変容を促すことは困難になっている。

このような厳しい環境の中、ピザハットはブランド力向上による長期的な利益成長を目指し、マーケティングの量(投資)の最適化だけでなく、質(戦略)の最適化にも力を入れている。

本セミナーでは、その取り組みの一環として、マーケティングの費用対効果を最大化し、顧客との継続的な関係構築を通じてブランド力を高める ――データドリブン・マーケティングによる量・質両面での最適化事例が共有された。

ピザハットがデータドリブン・マーケティングに注力する背景

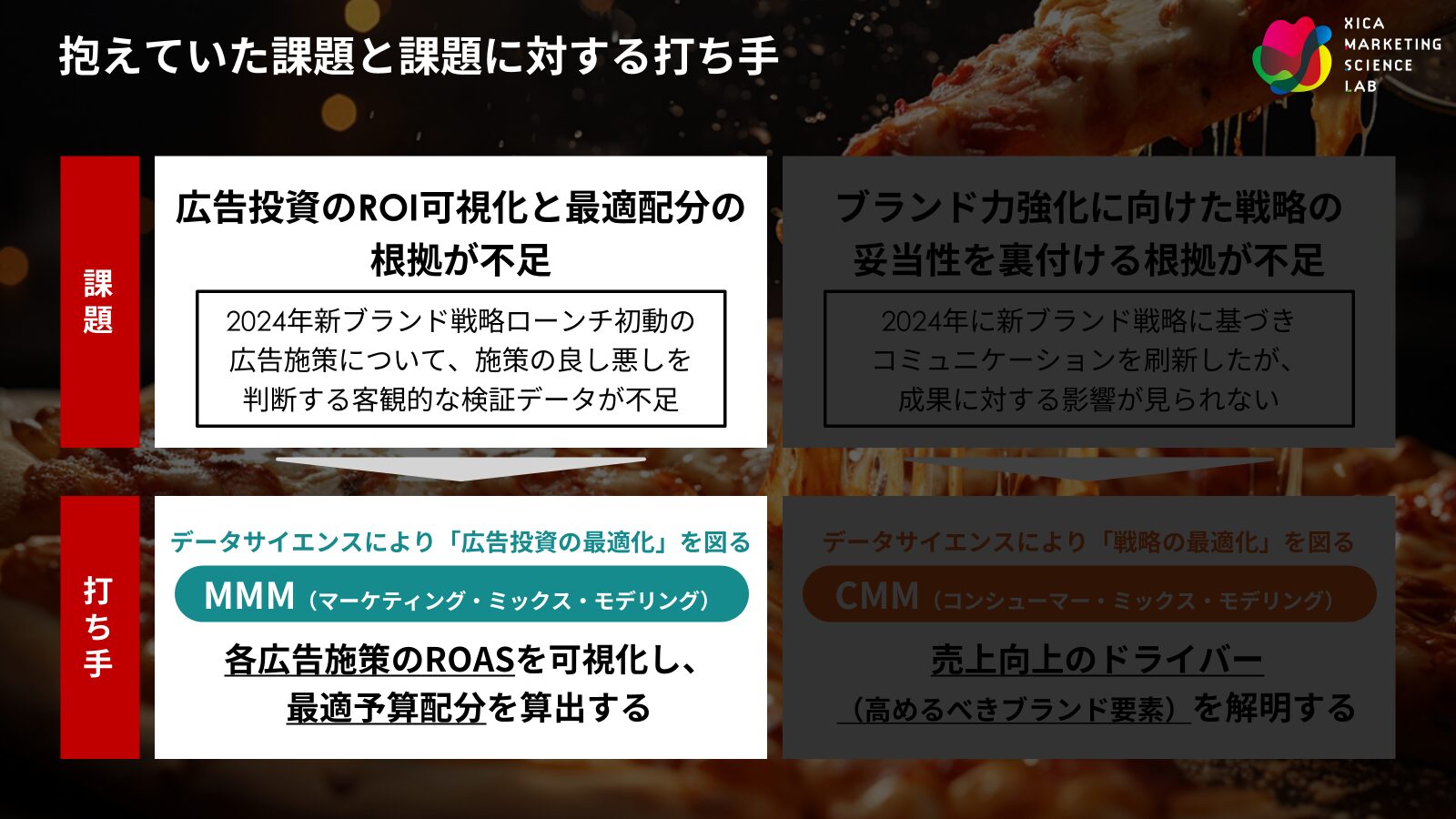

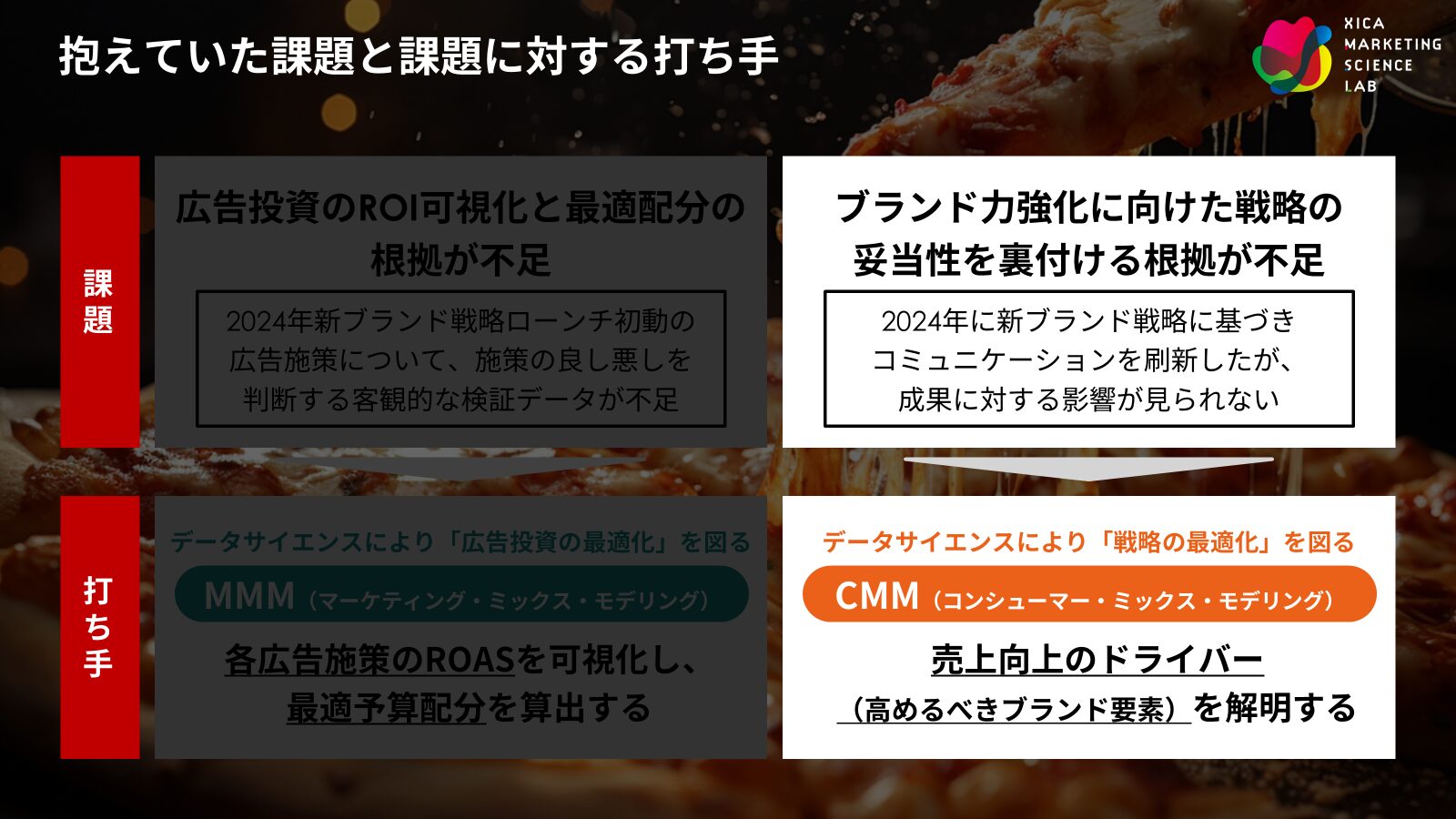

厳しい市場環境にあるピザハットが抱えていた課題は大きく2つに分けられる。

1つは「広告投資のROI可視化と最適配分の根拠が不足している」こと。2024年に新ブランド戦略に基づきコミュニケーションを刷新したものの、ローンチ初動の広告施策の結果を判断する客観的なデータが不足していたという。

もう1つは「ブランド力強化に向けた戦略の妥当性を裏付ける根拠が不足している」こと。新ブランド戦略の成果に対する影響が見られないといった課題があった。

そこで、まず「広告投資のROI可視化と最適配分の根拠が不足している」という課題に対しては、「MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)」を活用。各広告施策のROASを可視化し、最適予算配分の算出に取り組んだ。

各広告施策のROAS可視化と投資の最適化

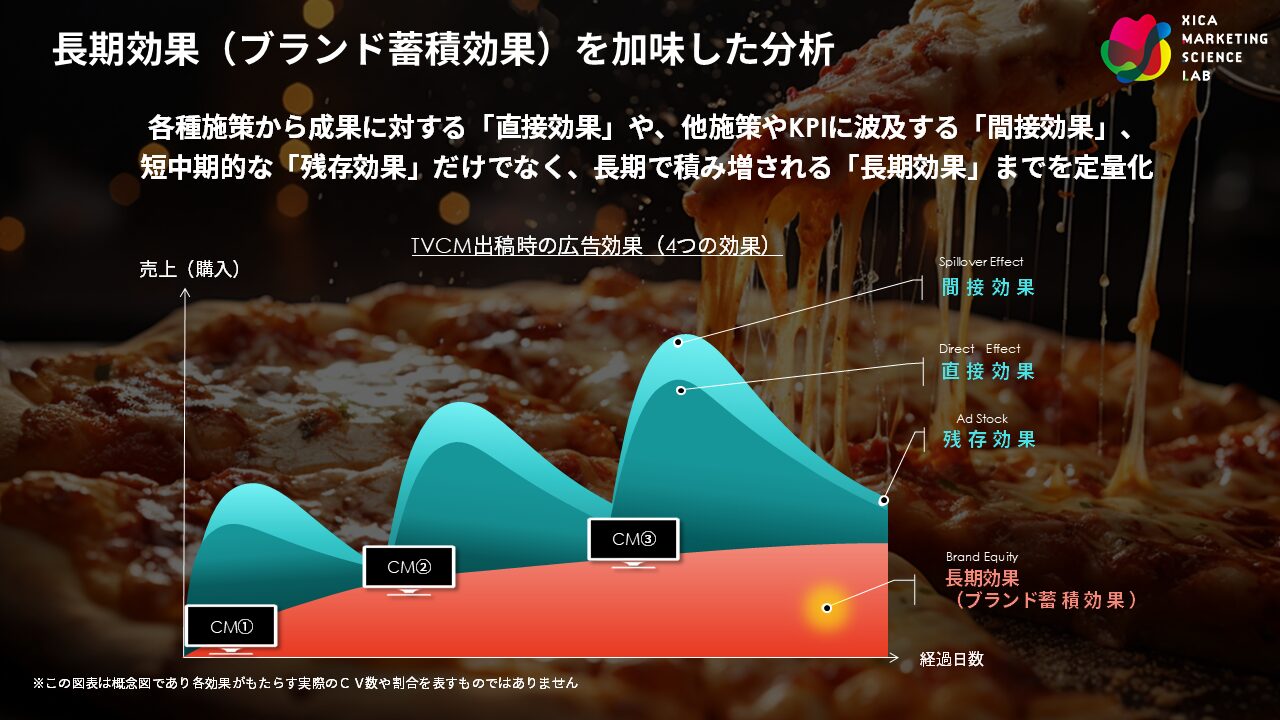

MMMは、売上やコンバージョンなどの成果に対して、テレビCM、デジタル広告、営業活動、プロモーションなど様々なマーケティング施策がそれぞれどの程度貢献したかを統計的に分析・可視化する手法だ。

今回は、購入件数を成果として分析モデルを作成。各施策から成果に対する「直接効果」や、他施策やKPIに波及する「間接効果」、短中期的な「残存効果」のみならず、長期的に蓄積される「長期効果(ブランド蓄積効果)」までも定量化した。

分析内容に関しては、下記よりダウンロードのうえご覧ください。

データを駆使した戦略の最適化

一方で、量の分析だけでは、新戦略コミュニケーションが期待通りの結果にならなかった要因を明らかにすることに限界があったという。そこで次に取り組んだのが、コミュニケーションの質の分析だ。ここでは、「CMM(コンシューマー・ミックス・モデリング)」を活用することで、売上向上のキードライバー(高めるべきブランド要素)を解明した。

CMMは、消費者の意識データを基に、ブランド選択メカニズムを統計的に分析するサイカ発の手法だ。各競合から自社へのブランドスイッチに有効な投資レバーを特定し、その要素がどれほどスイッチイングに影響するかを示す「スイッチ率(レバーのスコアが1ポイント上昇することによってスイッチングする確率)」も算出する。

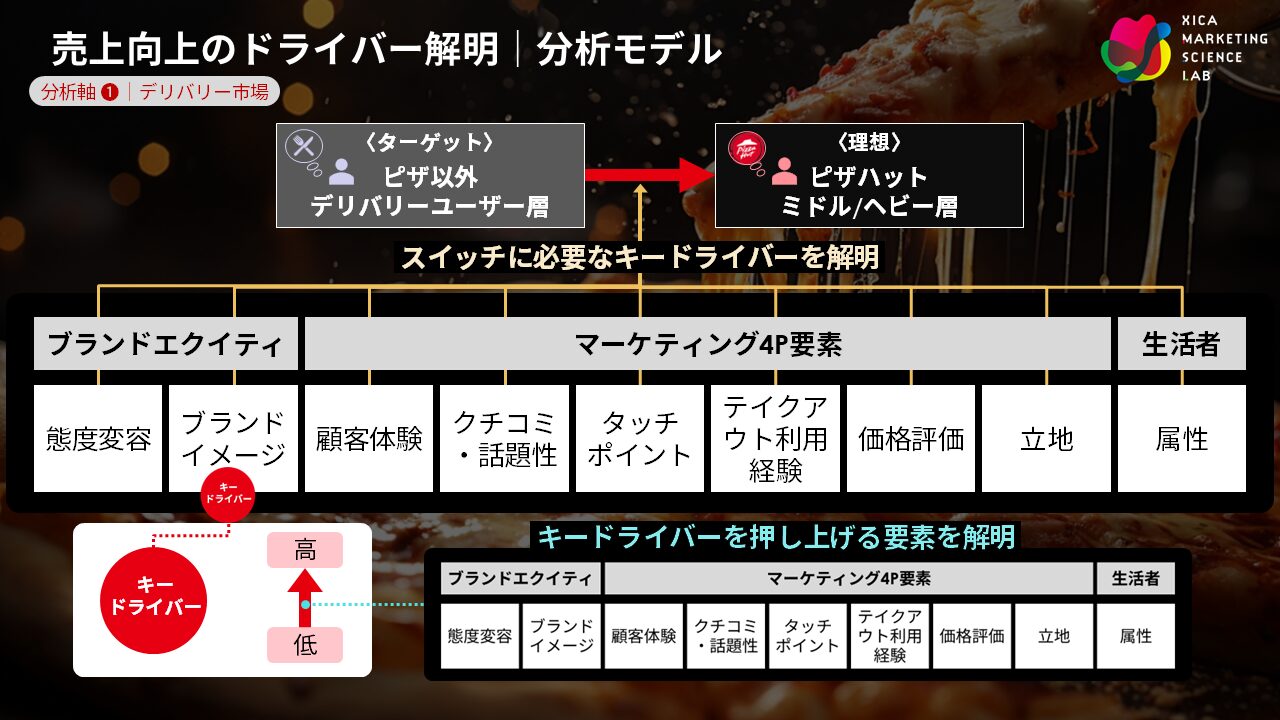

対象として「デリバリー市場」「ピザデリバリー市場」の2軸を分析したが、ここではデリバリー市場の結果を紹介。ピザ以外のデリバリーユーザー層が、競合からピザハット利用へとスイッチする際に必要な要素を解明すべく、生活者の属性やマーケティング4P、態度変容やブランドイメージといったブランドエクイティなど多重の構造で分析を行った。

分析内容に関しては、下記よりダウンロードのうえご覧ください。

このように「マーケティングの費用対効果を最大化し、顧客との継続的な関係構築を通じてブランド力を高める」というピザハットの目標は、データドリブン・マーケティングによって確実に実現されつつある。

最後に、本イベントのまとめとして、平尾は「ピザハット様のような競争が激しい市場でシェアを伸ばすには」として3つの要素を挙げた。

平尾:「まずは、『データサイエンスにより極限までマーケティング精度を上げる』ことが重要です。そして、『精度を上げる切り口として、量だけではなく質も考える』ことをしながら、『質と量の両側面をデータと感性で攻略する』。つまり、感性で見出したデータをデータサイエンスで検証し、再現性を高める一方で、データサイエンスでさらに感性を磨き、仮説の精度を高めるという相互補完的なアプローチが大切だと考えています。ピザハット様の事例が、同様に厳しい市場環境で戦う企業のマーケティング戦略立案の参考となれば幸いです」